【Miro事例紹介セミナーレポ】ドコモグループが実践するMiroの活用法Part2!AI活用法も新たにご紹介!(2-1)

- 執筆者

-

aslead編集部

aslead編集部こんにちは。aslead編集部です。

最新ソフトウェア開発のトレンドから、AI・DXツールの効果的な活用法、企業のITガバナンスの強化、業務効率化やDX化を成功に導くソリューションまで、幅広い記事を提供しています。

企業が直面する課題の解決策として効率的なツールの活用方法を探求し、生産性の向上に繋がる実践的な情報をお届けすることを目指します。

ドコモグループでは、世界中で約9,000万人に利用されている、チームの共同作業に最適なイノベーションワークスペース「Miro」の導入が進んでおり、アジャイル開発、チーム連携、タスク管理、チームビルディング、OJT など幅広い業務で活用されています。

一方で、「Miro の効果的な活用方法が分からない」「新機能である Miro AI は実際に業務にどのように活用できるのか?」というお声もいただいておりました。そこでこのたび、昨年も多くの方にご参加いただいた第二弾として、株式会社 NTTドコモ様、NTTドコモビジネス株式会社(旧エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)様、NTTドコモソリューションズ株式会社(旧エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社)様による、Miro の活用事例についてのグループセミナーが開催されました。

当日は多くの方にご参加いただき、Miro への関心の高さを改めて実感しました。ミロ・ジャパン合同会社様もご登壇くださり、弊社 NRI(野村総合研究所)の金山が司会を務めました。各部署の課題に合わせて、Miro や Miro AI が様々な形で活用されていました。本レポートでは、「Miroで作るリモートでも一体感のあるチームの作り方」についての事例をご紹介します。

*2-2「Miro AIで実現する、効率的なスクラムイベント」はこちら、2-3「アンケート集計でつかえる Miro / Miro AI の使い方」はこちら、昨年に開催されたPart1はこちらをご覧ください。

事例①:〜Miroで作るリモートでも一体感のあるチームの作り方〜 オンボーディングから開発まで、私たちの実践録

NTTドコモビジネス株式会社(旧エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)イノベーションセンター 原田 和明様

導入前の課題

リモートワークの拡大により、オンライン上でのチーム連携やプロジェクト推進に課題を感じている方も多いかと思います。「リモート会議が盛り上がらない」「情報が拡散して議論が堂々巡り」「Miro を見よう見まねで使ってみたものの、自分たちの課題や現場にどう活かせばいいのか分からない」など、そんな悩みを抱えて始まったドコモグループの Miro 活用事例についてお伝えいたします。

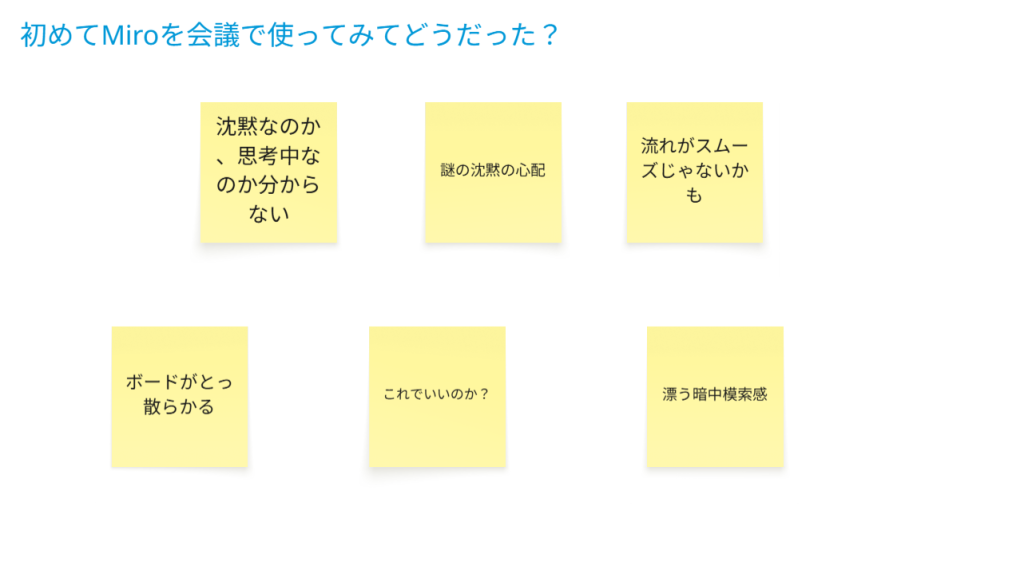

Miro導入のきっかけ〜導入時の戸惑い

私たちが Miro を使い始めたのは 2020 年、急激なリモート化が進んだ時です。既存ツール(Google スライドや Jamboard)は画面が狭く、共同編集がやりにくいと感じ、新しい手段を模索した結果 Miro にたどり着きました。最初の活用は「チームの次年度施策を考えるブレインストーミング」からでした。会議で Miro を実際に使ってみて分かったのは、リモートゆえの沈黙やボードの使い方の試行錯誤など、慣れないが故の戸惑いでした。いきなり高度なグループワークやブレストはハードルが高かったと振り返ります。

Miro導入、最初は「簡単」から

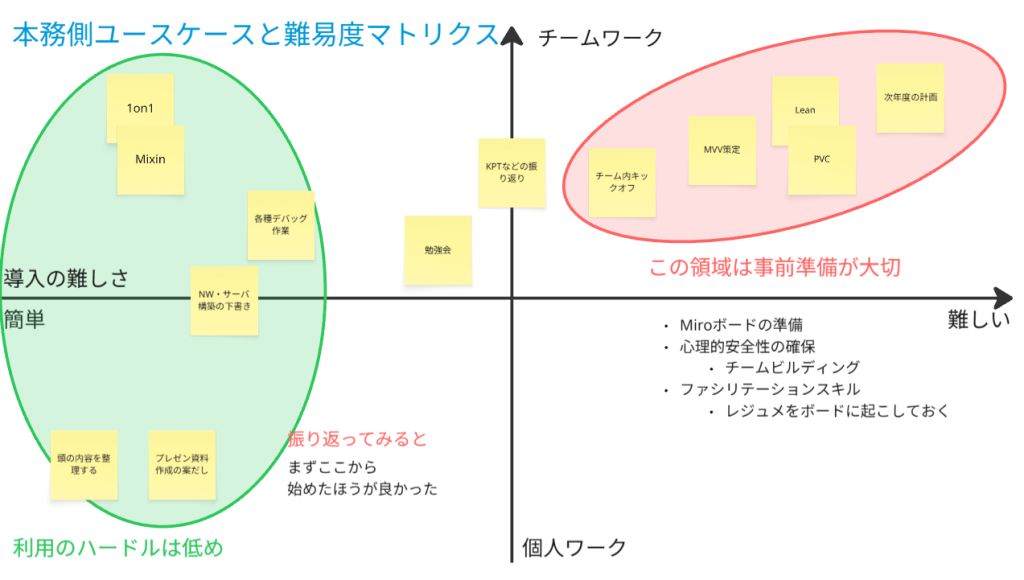

では、どこから Miro を現場に浸透させるべきでしょうか。独自に作成した「Miro 導入難易度マトリックス」で見てみると、最初は「個人ワーク寄りかつ導入しやすい」領域(例えばアイデア整理やスライドの下書きなど)から始め、徐々に「チームワークかつ事前準備が必要」な領域(本格的なブレストやディスカッション)に拡張していくのが効果的だと実感しています。

慣れるまでは「ミニ企画」や「ちょっとしたフィードバック共有」など、シンプルな活用からスタートし、メンバーにも Miro を体感してもらいました。

具体的なMiro活用事例

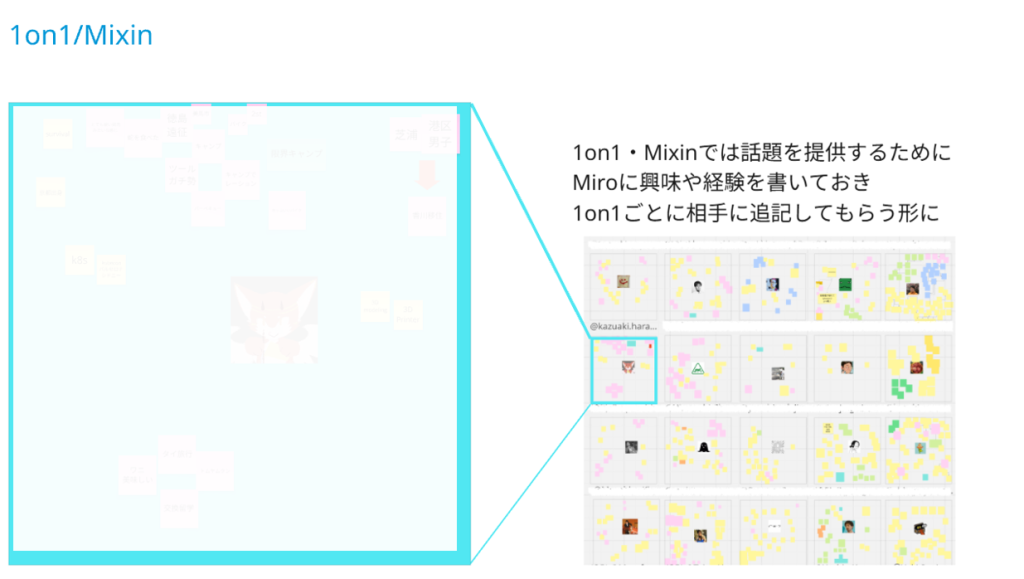

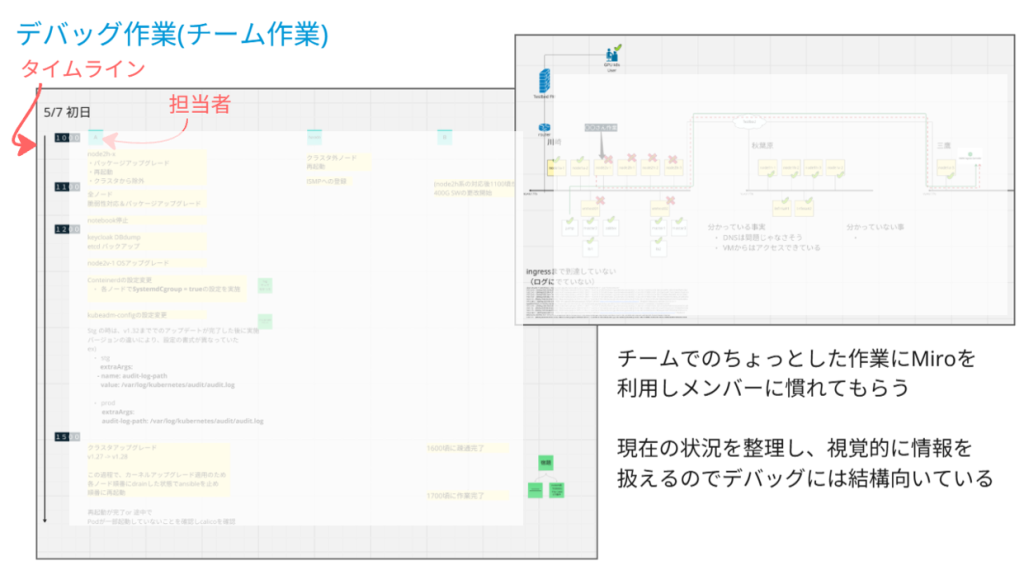

1 on 1ミーティングの話題リストやデバッグ作業の振り返り

チームのミッション・ビジョン・バリューを設定するワークショップでの利用や 1 on 1 ミーティングの話題リスト、日々のデバッグ作業の振り返り(担当者ごとのタイムライン共有)など、気軽な用途にも Miro を活用しています。雑談や軽作業をボードに可視化することで、リモートで減りがちな“ちょっとした対話”のきっかけが生まれ、自然と Miro に慣れていく雰囲気を作り出しています。

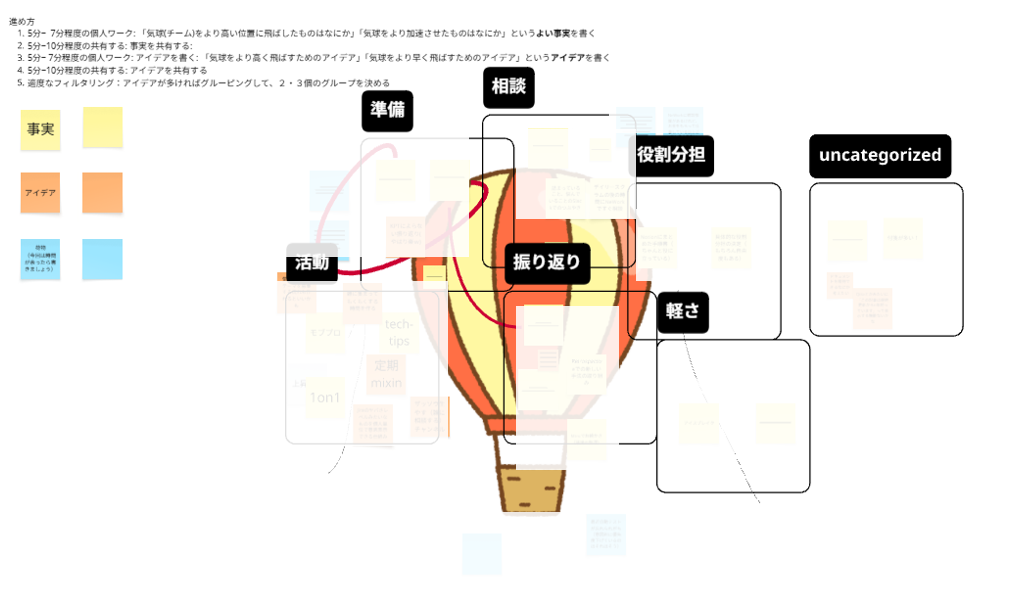

オンボーディング時の工夫:段階的なワークと全員参加の設計

本格的なプロジェクトキックオフでは、「まず全員に自己紹介や進捗報告をしてもらい、発言のハードルを下げる」「ワークごとにタイマーで区切る」「作業はテンプレや AI 機能、投票機能を使って誰でも参加しやすくする」など、段階的なオンボーディングを徹底しています。「簡単から徐々に複雑に」の流れに乗せることで、参加者が自然と“話したくなる・動きたくなる”状態に持っていくのがポイントです。

開発現場+UX向け活用:ユーザビリティテスト・レトロスペクティブ

開発(KMプロジェクト)ではオンボーディング時から Miro を前提とし、スクラム開発のレトロスペクティブや UX リサーチ、ユーザビリティテストで積極的に活用しています。例えば、タスクごとに画面をキャプチャ・観察ポイントを共有し、気付きをリアルタイムでボードに記録しています。

一方で「レトロスペクティブ」(スプリント振り返り)は Miro だけで課題解決しにくい部分もあります。KPT にこだわらず他のテンプレートやタイミング、AI 機能を使ってみたり、ワークフロー自体を見直す等の試行錯誤も行っています。

チームの共通ゴールとMiroはセットで

Miro はあくまでも「場」であり「手段」です。本質的なチームワークや一体感には、共通ゴールづくりと実践的なワークショップ(例:ミッション・ビジョン・バリュー策定、プロダクトの方向性確認)が大切です。オフラインでの交流も適度に組み合わせ、心理的安全性の確保や共通認識の醸成を忘れないことが重要だと思います。

これまでの実践をふまえ、「Miro 導入=議論活性化・連携強化の万能薬」ではありません。

- 段階的な使い方(まずは簡単なワークからスタートすること)

- 共通ゴールやチームの土台づくり

を同時に進めることが、リモートでも一体感あるチームづくりにつながると強く感じています。

Miro 導入をこれから検討される方、活用に悩んでいる方には、今回の現場実践が少しでも参考になれば幸いです。

→Part2-2 Miro AIで実現する、効率的なスクラムイベント に続く