対話から生まれる変革 – 永和システムマネジメント代表が語る、アジャイルとMiroの可能性

- 執筆者

-

aslead編集部

aslead編集部こんにちは。aslead編集部です。

最新ソフトウェア開発のトレンドから、AI・DXツールの効果的な活用法、企業のITガバナンスの強化、業務効率化やDX化を成功に導くソリューションまで、幅広い記事を提供しています。

企業が直面する課題の解決策として効率的なツールの活用方法を探求し、生産性の向上に繋がる実践的な情報をお届けすることを目指します。

こんにちは、aslead Miro事業 POの森です。

永和システムマネジメント インタビューツアーの最終回です。

今回は、永和システムマネジメントの代表取締役社長を務められている平鍋さんにお話を聞きます。 永和システムマネジメント様は、asleadとMiroのリファラルパートナーとして提携をスタートしました。 森も「ふりかえり」は平鍋さんの活動に影響を受けて始めたのもあり、お話するのが楽しみです!

まずは自己紹介をお願いします。

永和システムマネジメント(以下、ESM)の代表取締役社長を務めている平鍋です。

福井出身ですが、ずっと東京で仕事をしており、福井に帰ってきたのは1995年です。そこから永和システムマネジメントで働いています。

東京にいた頃はそんなに感じなかったのですが、福井に来てからは寂しさを感じ、発信をしたいと思い、技術が好きだったことからコミュニティ活動を始めました。

2000年頃、オブジェクト倶楽部(現在のオブラブ)https://objectclub.jp/ を立ち上げました。ちょうど1995年にJavaのコンパイラが無償で提供されるなどあり、オブジェクト指向も注目されてきていた時期でした。また、astah*というUMLツールを配布したり、オブジェクト倶楽部で様々な人を招いて東京でカンファレンスを開催する取り組みも始めました。

その頃、XP(エクストリームプログラミング)という革命的な手法が登場し、それには大きな衝撃を受け、XPを中心に情報発信をしていました。活動を続けているうちにアジャイルという名称が世の中で定着し、私自身も東京支社で活動を開始しました。

自分の仕事にアジャイルを取り入れることは可能だと思っていましたが、お客様と一緒にアジャイルの世界観を作ることが難しいと感じていました。それまでは受託開発を行っていたため、契約内容や納期などマインドセットの変化がハードルとなっていました。

2000年代、なかなかアジャイルが日本のビジネスに認知されない時代に、プロジェクトファシリテーションは苦肉の策として生まれました。2000年当時、エンジニアリングに携わる人々は理解していたかもしれませんが、マネジメント層やお客様はアジャイルをどう扱えばよいか理解していませんでした。そこで、アジャイルという言葉を使わずに、プロフェッショナルとして良い仕事を楽しくするためにはどうすればよいかを書き下ろそうと考え、『ふりかえりガイド』や『朝会ガイド』を作成しました。それを現在、aslead の森さんたちが、「ふりかえり」という活動として日本の中で積極的にひろめてくれてとても嬉しいです。

しかし、徐々にスタートアップやメガベンチャーがITを中心に内製化を進めるようになり、スクラムが流行ってきていました。

元々、福井の永和システムをアジャイルにしようとは最初は考えていませんでしたが、福井には優秀なエンジニアが揃っており、お客様と共に働ける環境を作ることで、ゴールを共有し幸せに仕事ができると考えるようになりました。

2018年に社屋を改造するなどして、Agile Studioという拠点という実体的な形から取り組みを始めることがわかりやすいと考えました。マーケティングメッセージだけを並べても、社内の意識は高まらず、社外にも伝わりにくいと感じていたからです。

Q.ESMにはどんな想いで入社されたのでしょうか?

元々は、ESMに入りたくて福井に帰ってきたわけではありません。

映画や演劇が好きで、東京が好きでした。

しかし、福井の田舎で生まれ育ち、夏に川で泳いだり、カブトムシを捕まえたり、スキーをしたりと過ごしてきた経験から、東京で子供を育てるのが辛いと感じていました。

30歳の時、家族と共に田舎に帰ることを決心し、福井に戻ってきました。

福井には、おじいちゃんやおばあちゃんが子どもを見てくれるという風土があり、仕事をしやすい環境が整っていました。

少しでも自分が育った環境に近い場所で子供が育ってほしいという思いがありました。

そこで、福井に戻った際にESMが新入社員向けの説明会を開催していたため参加しました。説明会後、当時の社長に声をかけられ、一緒に飲みに行った際に意気投合し、良い出会いだと感じてESMに入社しました。

Q.東京で何かをしたいという想いはどこから?

1995年は私にとってさまざまな出来事があった年で、Java、UML、デザインパターンが登場し、インターネットが普及し始めた年でもありました。

ESMもその年、インターネットに接続する取り組みを始めました。

DMZに設置されたサーバーが外部と接続されていたため、現在 astah* として知られる UML ツール JUDEの無料配布を始めたのもこの頃です。また、最初のメーリングリストとして「XP-jp(https://objectclub.jp/community/XP-jp/index_html)」を作成しました。

ケント・ベックのXPに関する書籍がアメリカで1999年に出版され、2000年にはその翻訳版が出ました。その際に「XP-jp」というサイトを立ち上げて情報発信を始めたことが、外部とのつながりの始まりとなりました。

2001年頃に東京支社で活動を開始し、リクルーティング活動を始めました。

天野さんが第一号社員で、出会いはパターンワーキンググループでした。パターンワーキンググループは藤野さんや友野さんが始めたグループで、Jim Coplienさんや Linda Risingさんと出会えたことが印象に残っています。

企業連合などではなく、心の通ったエンジニアたちが本音で話し、最新の技術について語れる場を作りたいという思いがありました。

Q.SNSが無い時代にどうやって立ち上げたのか

メーリングリストがあったため、情報を発信することができました。また、カンファレンスのウェブページを作成して告知も行っていました。会場として代々木の青少年記念館を予約し、100~200人規模で年に1回開催していました。

話が少し飛びますが、その頃、海外のカンファレンスに頻繁に参加していました。そこで、従来のカンファレンスとは全く異なる文化に触れました。例えば、壁に「あなたはどこから来ましたか?」という世界地図があり、名刺を貼る場所やふりかえりを行うスペースなど、カンファレンスの所々にビジュアルな仕掛けがありました。また、参加者のネックストラップにバッジで役割を示す仕組みも、アメリカで初めて見ました。

これらの仕組みを日本でも取り入れたいと考えました。そのときに、ファシリテーションの概念を知ることができました。当時は「ファシリテーター」という言葉も通じていませんでしたが、徐々に理解されるようになってきました。

オブジェクト倶楽部のカンファレンスでも、日本地図を設置したり、ふりかえりのためのスペースを設けたりして、カンファレンスへのフィードバックを収集していました。

人のエネルギーをどうやって集めるかに関心があり、ホワイトボードのマーカーやホワイトボード自体を自分用に持ち歩いています。これにより、どのような場を作るかを常に議論できるようにしています。

Q.アジャイルといえばESMというイメージがありますがどういう経緯でそうなりましたか?

会社としてのアジャイル推進は数年前から始まり、そのころからボトムアップでアジャイルプロジェクトが増加してきました。実際にアジャイル事業部が立ち上がったのは2014年で、東京の部署は意識的にアジャイルを取り入れて進めていました。

しかし、福井側では、アジャイル開発を行っているチームはごく少数でした。

福井では、内部から自然に育まれた人材にアジャイルなマインドが備わっています。

その理由の一つとして、1980設立当初に作られた社是がアジャイルソフトウェア開発宣言に似ていることがあるかなと思います。

永和システムマネジメント 社是

1 会社の繁栄と社員全員の幸福が常に一致する経営を行う。

2 少数精鋭主義を貫くユニークな集団を目指し、ソフトウェア開発を通じ、社会に貢献する。

3 和を重んじ、チームプレーを中心に高能率・高利益をあげ、信用の増大を図る。

公式ホームページより引用 経営ビジョン |永和システムマネジメント

今後のESMにかける想いは有りますか?

私は、もともとはエンジニアであり、ビジネスの中で良い仕事ができる環境を作りたかったんです。そこで、ESMのエンジニアがビジネスの中で正々堂々と戦える環境を整えられたら良いなと思っています。

昔は、日本全体に広めたいと考えており、これは大切なことですが、現在は一緒に仕事をしてくれる人たちと良い仕事ができれば良いと考えています。

ESMでは、売上の年〇〇%増加などの大きな成長モデルの目標は設定しておらず、適正な利益と社員の幸せを両立させることを目指しています。

せっかくアジャイルという言葉が日本の経営計画に取り入れられるようになってきています。アジャイルにおいて日本の強みが発揮されるようになると良いと考えています。

Q.福井にAgile Studioを立ち上げた理由はなんですか?

もちろん、福井に本社があるからです。ESMのソフトウェア開発の仕事の約80%は東京のお客様向けで、福井のメンバーもその業務を担当しています。

ESMは、東京、名古屋、福岡などビジネスエネルギーの中心地と、地方に点在するエンジニアエネルギーの拠点をつなぐことを目指しています。

新卒採用は福井で行っており、入社した人々が新しい技術や方法、アイデアを発揮してビジネスに貢献することで、200人規模の会社でも良い成果を上げられると考えています。

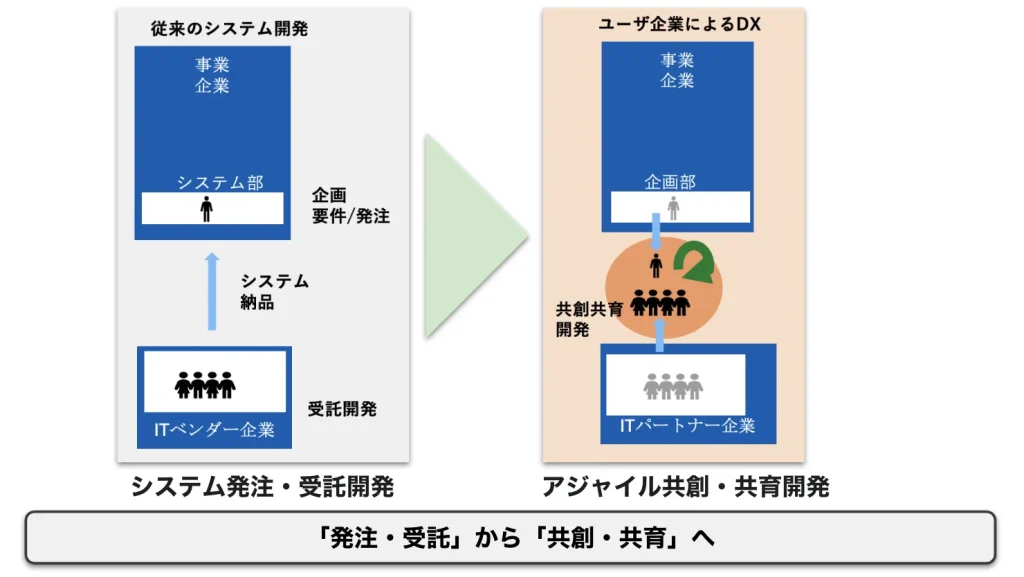

Agile Studioを立ち上げたのは、仕様書で要件を定義し、それに従って製作・納品する一方通行の仕事のスタイルをやめたいというものです。人月を基準としないさまざまな方法がありますが、近い距離で仕事をするという方法を考案しました。そして、「何のためにこれをやっているのか?」という共感を持って仕事ができると良いと考えました。そこで、年に数回、実際に物理的に集まり、ふりかえりを行いながら美味しい食事を楽しむことにしました。これにより、仕様書には現れない共感を感じることができると考え、人間対人間のコミュニケーションの場としてAgile Studioを作りました。

Agile Studioを設立してからコロナウイルスの影響で実際に集まる期間は長く続きませんでしたが、その後、旅費を使う代わりにオンラインツールを利用するようになるなど、良い変化もありました。

Miroというホワイトボードツールがあり、非常に優秀です。同期的にはZoomで繋ぎ、非同期的にはMiroを利用することで、一体感を持って仕事をすることができます。

一体感には二つの要素があります。時間的な一体感と空間的な一体感です。理想は両方が成り立つ物理的な集まりかもしれませんが、Zoom で会話しながら、Miro ボードで「これこれ」と指が差せる。これでかなりアナログに近い環境で仕事を進めることができるようになります。

コラム

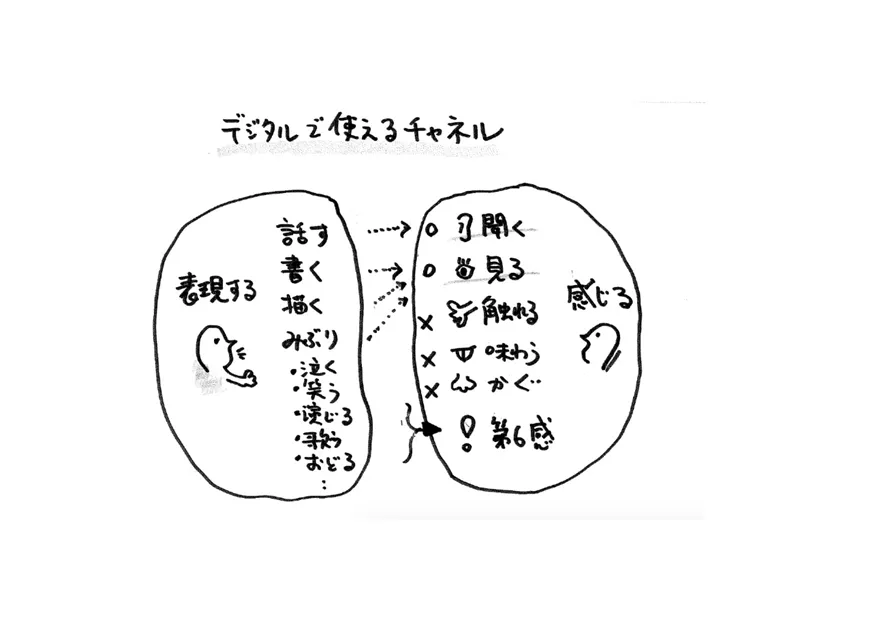

インタビューの後に、平鍋さんがリモートワークにおけるコミュニケーションについて、過去の登壇資料を用いて説明していただきましたので、それを紹介したいと思います。

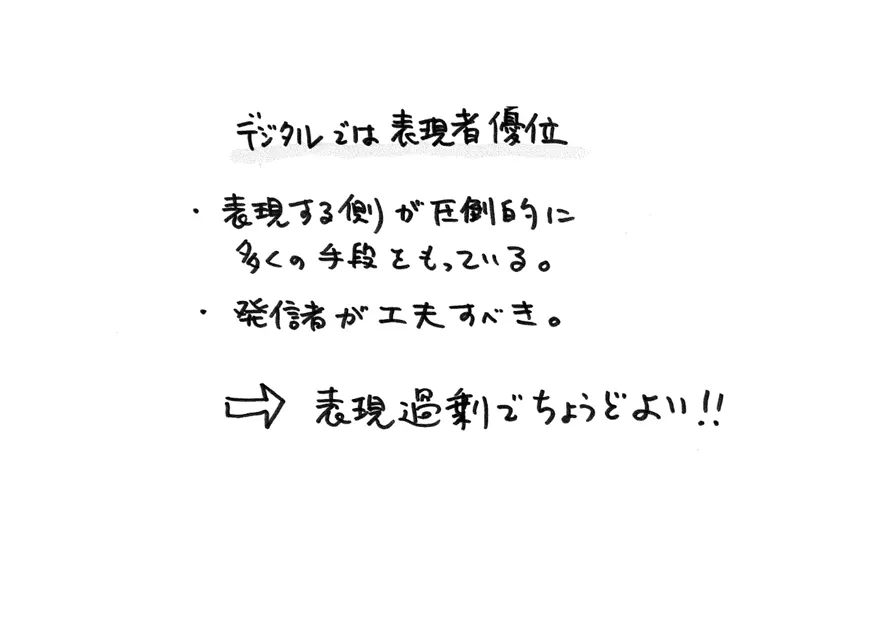

そもそも、デジタルのコミュニケーションは、リアルのコミュニケーションに比べて受け取れる情報が少なくなってしまうということを認識する必要があります。

だからこそ、表現者が自分の意図を伝えているつもりになり、表現者優位の状況が生まれてしまいます。そこで、表現者が意図を正確に伝えるために、過剰な表現や工夫が必要となります。

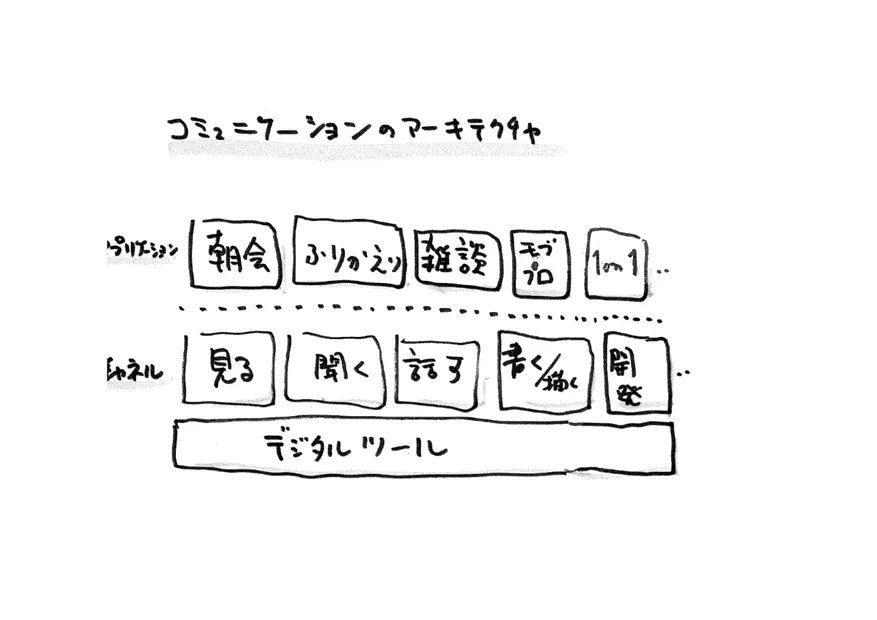

そういった中で、ZoomやMiroといったツールは非常に強力であり、コミュニケーションのアーキテクチャの土台となる存在です。

ESMの中でアジャイル開発について どういうことを社内でやっているのか?

アジャイルがすべての正解だとは思っていませんが、アジャイルを経営方針としてはまだ意識していませんが、結果としてウォーターフォール型で一年契約の固定仕様プロジェクトは減少しています。

元々は大規模な金融向けの業務を行っていましたが、現在では準委任契約で3か月のプロジェクトも増えています。継続しているお客様や新規のお客様も増加しています。

新しいプロジェクトを始める際には、以下のポイントをお客様と共有し、共に環境を作り上げることを大切にしています。

- 情熱を持って仕事をしているか?

- 一緒に考えてくれるか?

- 技術にも関心があるか?

そのために、お客様自身がESMと一緒に仕事をしたいと声をかけていただけるように情報発信を行っており、これにより良い出会いが生まれると信じています。Agile Studioを運営しているのは、ウェビナーだけでは効果が限定的であるため、一度福井にお客様をお招きすることで、熱意が高まる効果が期待できます。

また、合議制で気持ちよく仕事ができる環境を整えるために、一緒に働くエンジニアが契約内容を確認する取り組みも行っています。

asleadとのパートナーシップを結んでいただけた理由は何ですか?

なんとなく楽しそうだなと思えたからです。Miroを使った良い仕事のやり方を広めたいと考えているのではないかと思い、それは僕がXPを広めたいと思ったことと共通するなと感じました。扱っているものが方法論であったりツールであったりと色々あると思いますが、自分が使って良いと思ったものを広めたいという想いに共感したからです。

我々と一緒にやりたいことはあるか?

自然体で取り組めば良いのではないかと思っています。お互いに力を貸し合えるところがあれば、一緒にやれると良いなと思います。あえて狙わなくても、それが結果的にファンが増える形につながると良いなと思います。

無理のない範囲で取り組みたいので、戦略的にではなく、出会いを通じて共にできれば良いなと思います。Miroを使っている人の中にESMのファンが増えると良いですし、ESMのお客様の中にMiroのファンが増えると良いなと思います。

ESMは技術の会社でありたい。しかし、技術だけでは社会にインパクトを与えることはできない。その流動性を高めることができれば、技術が得意な人とビジネスが得意な人がつながり、より日本はうまくいくと考えています。

日本でイノベーションを起こすためには、同じ会社ではないけれど、想いを共有してチームを組むことから始めないといけないと思います。事業会社とエンジニア会社、コンサルティング会社が知恵を持ち寄って、中間体で何かをやらないといけない。そのような対流をESMで実現できると良いなと思っています。

編集後記:

森:平鍋さんのアジャイルとエンジニアリングにかける熱い想い・情熱を受け取れた、最高の訪問体験でした。会社がアプローチしている領域はそれぞれ違えども、日本をよい形に変えていきたいという想いを共有できました。 私達asleadは、Miroというイノベーションを生み出す土台と、アジャイルの文化を軸に、永和システムマネジメント様と一緒に世の中をちょっとずつ「いい感じに」する活動をしていきます。これを読んでいただいている皆さんとも繋がり、ネットワークを広げていけたら嬉しいです。