【Miro事例紹介セミナーレポ】ドコモグループが実践するMiroの活用法Part2!AI活用法も新たにご紹介!(2-2)

- 執筆者

-

aslead編集部

aslead編集部こんにちは。aslead編集部です。

最新ソフトウェア開発のトレンドから、AI・DXツールの効果的な活用法、企業のITガバナンスの強化、業務効率化やDX化を成功に導くソリューションまで、幅広い記事を提供しています。

企業が直面する課題の解決策として効率的なツールの活用方法を探求し、生産性の向上に繋がる実践的な情報をお届けすることを目指します。

株式会社 NTTドコモ様、NTTドコモビジネス株式会社(旧エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)様、NTTドコモソリューションズ株式会社(旧エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社)様による世界で9,000万人が利用するMiroの活用事例を紹介するグループセミナーが開催されました。

新機能「Miro AI」は、働き方をさらに進化させる可能性を秘めていますが、「実際に業務でどのように活用できるのか」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。本レポートでは、セミナーで発表された現場での実際の活用事例をご紹介します。

*2-1「〜Miroで作るリモートでも一体感のあるチームの作り方〜 オンボーディングから開発まで、私たちの実践録」はこちら、2-3「アンケート集計でつかえる Miro / Miro AI の使い方」はこちら、昨年に開催されたPart1はこちらをご覧ください。

事例②:Miro AIで実現する、効率的なスクラムイベント

NTTドコモソリューションズ株式会社(旧エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社) NTT IT戦略事業本部 事業企画部 企画部門 共通技術担当 仁木 桃子様・齋藤 瞳様

主に社内DX推進として、ローコード開発やAIインタビュア開発、Copilot活用事例の展開など、アジャイル開発の初心者も多く含むチームで活動してきました。昨年度、アジャイル開発で Miro をタスク管理やコミュニケーションに利用しましたが、当時は Miro AI までは使いこなせていませんでした。「今振り返ればもっと活用すれば良かった」と感じる場面が多々あり、今回はそこから得た気づきをリアルな活用例でご紹介します。

タスク管理ボードの可視化

スクラム開発では、タスク管理用の Miro ボードを活用し、PBI(Product Backlog Item)の概要や受入れ要件、SPI(作業単位として分解管理するタスク)などを付箋で管理しています。見える化と進捗管理を強化し、ウォーターフォールや日常業務にも応用できる形になりました。

Miro AI活用 ケース1:開発フェーズ

開発現場では「テストを入れ忘れていた」「このタスクはなぜこんなに時間がかかったのか」といった経験を誰しも一度はお持ちではないでしょうか。こうしたテストの項目の抜け漏れや予実のずれは、経験豊富な上級者でもなかなか避けるのが難しいと感じることがあります。実際、私たちのチームでも同じような課題に直面していたため、Miro AI を活用してどのように解決できるかを試してみました。

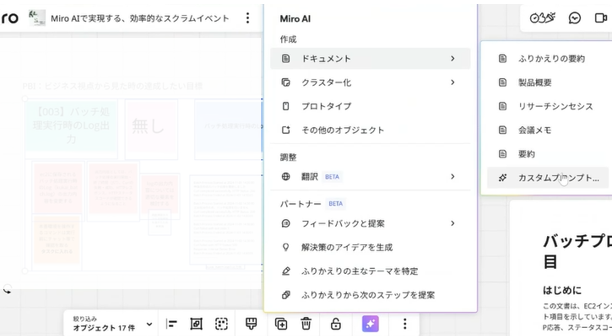

テスト設計の抜け漏れ防止

Miro AI のカスタムプロンプト機能を利用し、PBI に基づき「網羅的なテスト項目を挙げてください」と指示することで、成功・失敗パターンや、見落としがちな判定条件まで自動で提案されました。AI のサポートによるダブルチェックで、抜け漏れリスクを大きく減らせました。

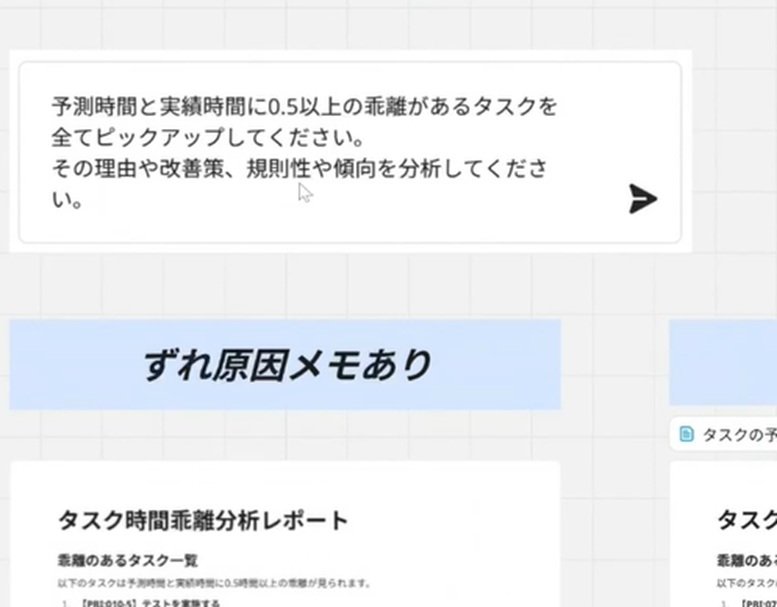

予実(予測時間と実績時間)のズレ分析

タスクごとに予測時間と実績時間を記録してきたものの、ズレや原因の把握・分析が煩雑になりがちでした。AI に「乖離タスクの抽出と理由・パターン分析」を依頼すると、タグやメモ、PBI の内容から自動で要点を抽出・可視化できました。これにより次のスプリントでの見積精度向上や改善ポイントの特定に役立っています。

Miro AI活用 ケース2:スプリントレビュー

スプリントレビューの場では、複数人がそれぞれメモを取っていると、後から見返した時にどれが重要か分からなくなるという課題を感じた方もいらっしゃると思います。私たちのチームでもフォーマットを決めずに自由にメモを取っていたせいで、内容にばらつきが出てしまうことがよくありました。

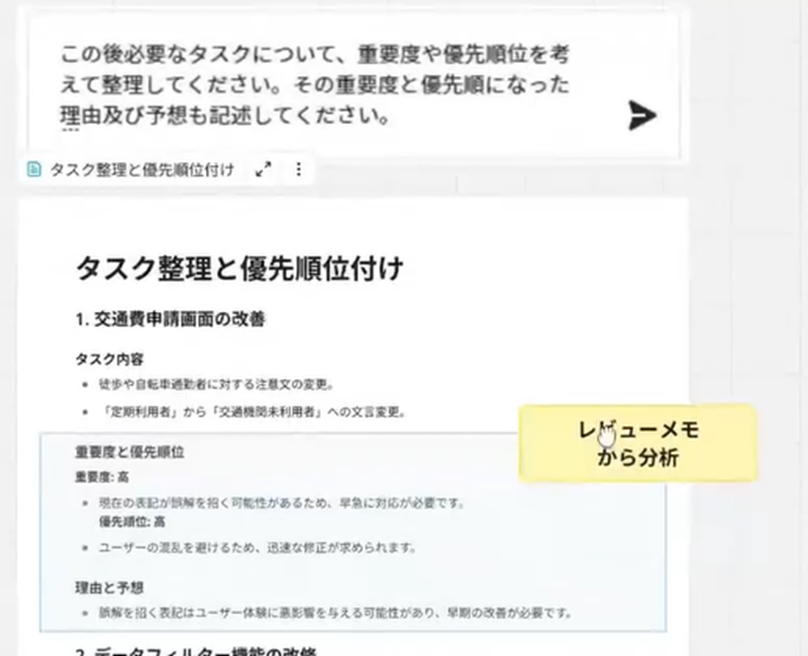

Miro AIカスタムプロンプトの活用

Miro ボード上に各メンバーが作成したメモを選択した上で、カスタムプロンプトに「タスクをまとめてください」と入力すると、トピックごとに簡潔にタスクをまとめてくれます。

さらに必要に応じて重要度や優先順位もまとめてくれますので、レビュー内容の整理がとてもスムーズになると思います。これによりメモを見比べて整理する手間が省けて、重要なフィードバックを見落とすことも少なくなります。

Miro AI活用 ケース3:レトロスペクティブ(ふりかえり)活用

振り返りの場では、意見が多すぎて内容整理に時間がかかったり、それぞれが意見に自信がなくてあまり議論が活発にならない、といった課題に直面していました。

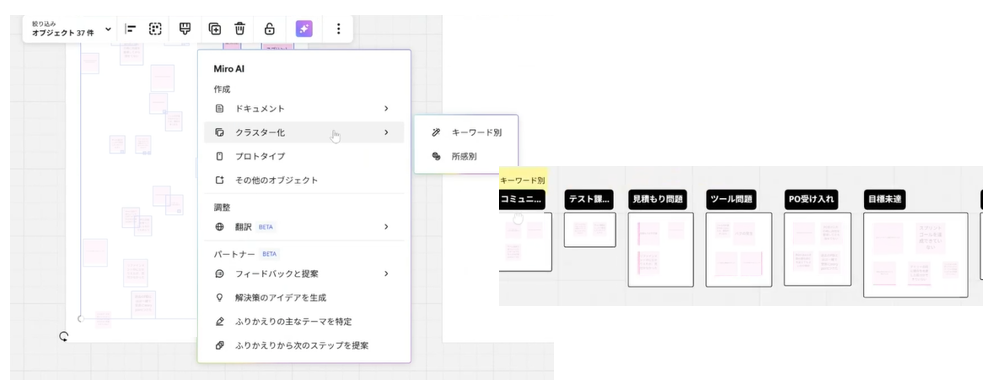

MiroAIクラスターでふりかえり内容の整理

Miro AIのクラスター化機能を選択し、「キーワード別」をクリックすることで、Miroボード上にある大量の付箋をキーワードごとに自動でグルーピングして整理できます。レトロスペクティブの際には、キーワードごとに確認することで全員の認識を合わせやすく、内容の整理もスムーズに行えると思います。ただし、このグルーピングが必ずしも完璧というわけではありませんので、実際に話し合いながら適宜位置の修正や分類の見直しをすることも大切です。

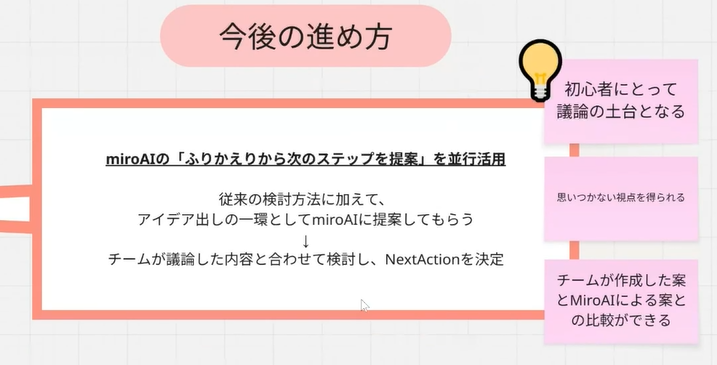

ふりかえりネクストアクション(改善策)の創出

次のスプリントでどのように改善していくかという「Next Action」検討の際、全員からバランスよく意見を引き出すことが課題でした。そういった場面で、「Miro AIの振り返りから次のステップを提案」する機能を活用すれば、新たな発想のきっかけや議論の起点、さらには多角的な視点を得ることにもつながります。

Miro AI活用で意識したい“注意点”とポイント

ここまでご紹介したとおり、Miro AIは大変便利な一方で、完全自動・万能というわけではありません。

- AIの出力結果は参考程度にとどめ、最終判断は必ず人が行うことが大切です。

- 「Miro AIを使うこと」自体が目的化しないように意識しましょう。

- 上級者・初心者を問わず、全員で活用することで組織定着につながります。

- クラスター化などAI出力の精度はあくまで目安です。

- 選択するオブジェクト数に制限があるので、多すぎたり少なすぎたりしないよう注意してください。

- AI出力が英語になる場合は「日本語で」と指示すれば対応可能です。

結論

Miro AIには

- チーム全体の思考と共有を加速し、会議や分析を効率化する力

- 上級者だけでなく、全員が「使いながら育つ」ことで組織に根付く力

があります。

最初は使いこなせなくても問題ありませんので、ぜひさまざまなAI機能に触れて、「こうした使い方もできる」と試してみてください。自分たちチームのスタイルに合う活用法を見つけていってください。

→Part2-3 アンケート集計でつかえる Miro / Miro AI の使い方 に続く