【Miro事例紹介セミナーレポ】ドコモグループが実践するMiroの活用法Part2!AI活用法も新たにご紹介!(2-3)

- 執筆者

-

aslead編集部

aslead編集部こんにちは。aslead編集部です。

最新ソフトウェア開発のトレンドから、AI・DXツールの効果的な活用法、企業のITガバナンスの強化、業務効率化やDX化を成功に導くソリューションまで、幅広い記事を提供しています。

企業が直面する課題の解決策として効率的なツールの活用方法を探求し、生産性の向上に繋がる実践的な情報をお届けすることを目指します。

株式会社 NTTドコモ様、NTTドコモビジネス株式会社(旧エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)様、NTTドコモソリューションズ株式会社(旧エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社)様による世界で9,000万人が利用するMiroの活用事例を紹介するグループセミナーが開催されました。

新機能「Miro AI」は、働き方をさらに進化させる可能性を秘めていますが、「実際に業務でどのように活用できるのか」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。本レポートでは、セミナーで発表された現場での実際の活用事例と最新のMiro AI機能をご紹介します。

*2-1「〜Miroで作るリモートでも一体感のあるチームの作り方〜 オンボーディングから開発まで、私たちの実践録」はこちら、2-2「Miro AIで実現する、効率的なスクラムイベント」はこちら、昨年に開催されたPart1はこちらをご覧ください。

LT:アンケート集計でつかえる Miro / Miro AI の使い方

NTTドコモビジネス株式会社(旧エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社) イノベーションセンター テクノロジー部門 担当課長 小倉真人様

アンケートあるある──自由記述欄の“カオス”どうする?

多くのイベントやユーザーアンケートで、自由記述欄を設けると、思いがけないほど大量のコメントが集まることがあります。私自身も数百件規模のアンケートにおける自由回答を集計する際、この大量の意見を「読む」「整理する」「まとめる」ことの大変さを痛感しました。

「この意見、さっきも見たような気がする」「一つの回答に複数のトピックが混在している」といった悩みもよくあります。

こうしたアンケート集計の難しさを、MiroとMiro AIでどのように解決できるのか、具体的な方法をご紹介します。

Miro・Miro AIでアンケート分析が驚くほど簡単に!

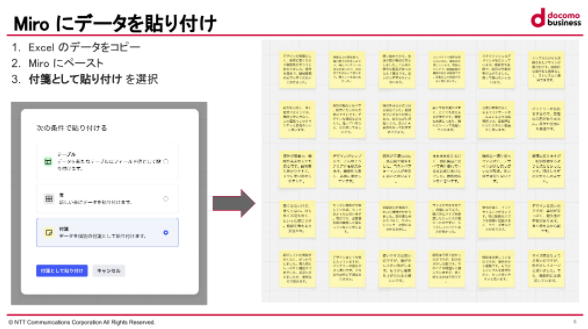

1. Excelやスプレッドシートからコメントを貼り付け

アンケート結果は通常、Excel やスプレッドシートに集約されます。そのままでは一覧表示で終わりがちですが、MiroにはExcelのコメント列をまるごとコピー&ペーストできます。

これにより、コメントは自動的に1件につき1枚の付箋として貼り付けられ、視覚的にも一目で並んだ状態になります。この段階ですでに、俯瞰して全体を見やすくなり、整理の負担が大きく減りました。

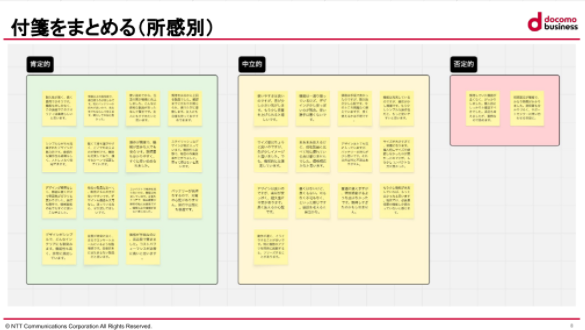

2. Miro AIの「クラスター化」でグルーピング

貼り付けた付箋をMiro AIの「クラスター化」機能にかけることで、 ・肯定的(ポジティブ)な意見 ・中立的な意見 ・否定的(ネガティブ)な意見 など、意見の傾向ごとに自動でグループ分けすることができます。

「ポジティブなコメントの内容は何か」「同じような意見を集約したい」といった業務も、短時間ですぐに解決できます。

3. キーワード別グルーピングで“中身”をさらに深掘り

さらに「キーワード別」にもグループ化できます。

たとえば「品質」「バッテリー」「価格」「耐久性」など話題ごとにコメントを自動で仕分けることができます。また、否定的な意見も単に「不満」だけでなく、「使い勝手」「コスト」「サポート」など、より具体的な要素ごとに整理できるので、個々の改善ポイントが明確になります。

操作上のポイント──うまく整理できない時のコツ

- 1つの付箋に複数の内容が入っている場合は、内容ごとに付箋を分割して再度クラスター化すると、より高精度なグルーピングが実現できます。

- 要約や翻訳もAIで可能ですが、英語で出力される、カテゴリ分けがうまくいかないといった場合には、「日本語で」「追加で要約して」などプロンプトを工夫するとよいです。

- 何度もやり直しができるので、失敗しても簡単に元に戻せます。これもMiroの強みです。

AI+付箋スタイルがもたらす“認知負荷の軽減”

Notionなど他のツールでもAIによる分析は可能ですが、文字だけがずらっと並ぶよりも、Miroの付箋UIのほうが直感的で分かりやすいと感じています。コメントを可視化し、グルーピングや要点の抽出をAIに委ねることで、アンケート分析作業の負担が劇的に減ります。

まとめ

「大量の自由記述、もう整理できない」「似たような意見が多く見落とす」「意思決定に使うには集約が足りない」など、そういった悩みを持つ方こそ、Miro+Miro AIの活用を強くおすすめします。貼り付けて、クラスター化して、さらにキーワード別で深掘りするだけで、認知負荷は激減し、本質的な施策や意思決定により多くの時間を割けるようになります。

Miro AI 最新機能紹介

ミロジャパン合同会社 第一営業統括本部 山崎 淳一朗様

Miro AIの進化:イノベーションを加速する仕組み

Miro AIの活用によって、アイデア出し(発散)から意思決定(収束)までの流れを強力にサポートします。プロジェクトやワークショップ全体を1つのボードで設計し、他のツールとも柔軟に連携できます。誰でも気軽にAI機能へアクセスできるインターフェースとなっています。

Miro AIは、チーム全員がアイデアを出し合いながら、議論が停滞した時にも「AIでサンプルの課題」を提案するなど、ファシリテーションサポートとしても活用可能です。

最新AI機能活用例

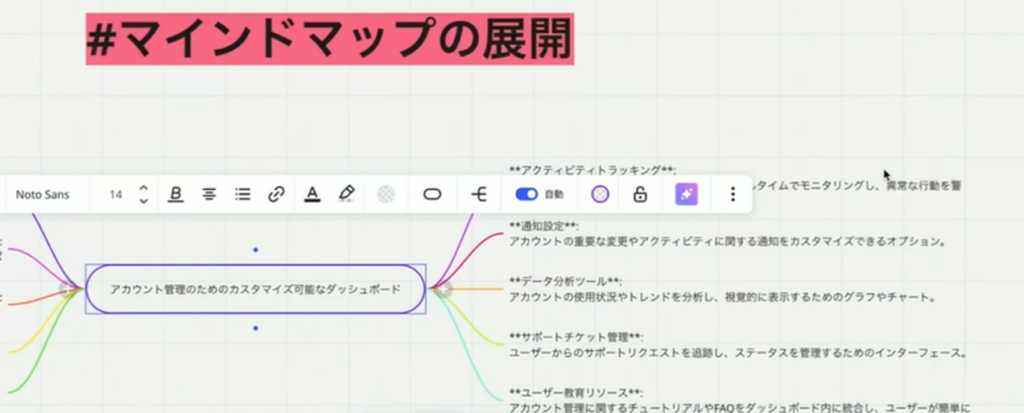

1. クラスタリングやマインドマップの自動展開

従来、人が付箋を貼り直すことで時間がかかっていたたくさんの付箋による自由意見やアイデアの整理も、Miro AIが瞬時に関連ごとにグルーピング(クラスタリング)してくれるため圧倒的なスピードアップと、議論のメンバーの意見を発散する支援をしてくれます。また、マインドマップも Miro AI による自動生成が可能で、アイデアの全体像の可視化や共有がしやすくなります。

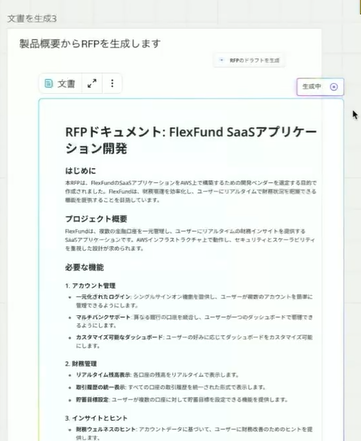

2.AIカスタムボタン

カスタムボタンを活用すれば、「RFP作成」や「議論のまとめ」といったAI機能を、プロンプト化したワンクリック操作で誰でも利用できるようにできます。AIによる文章生成やタスク分解・要約も、ボタン化しておくことで全員が自然にAIを業務活用でき、リテラシーの壁も解消できます。これは、一部のAIに慣れた方だけがAIの恩恵をうける世界から、全員がAIを業務の中で自然と活用できる世界への変化を意味します。

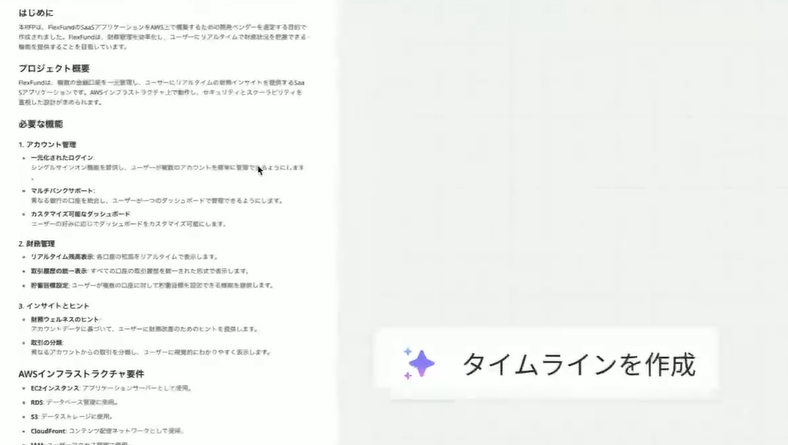

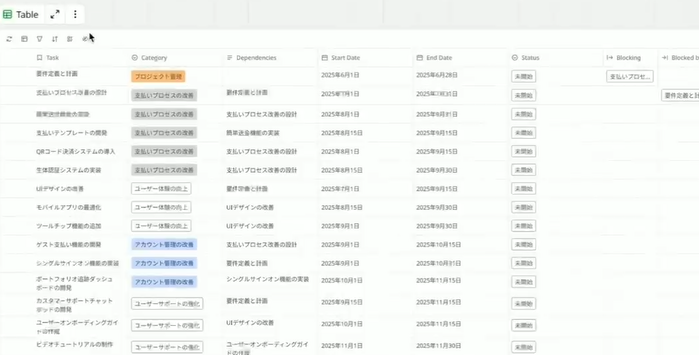

3. タスク分解&タイムライン自動生成

AIのプロンプトひとつで、文章から自動的にタスクへ分解しカード化、さらにはカンバン管理まで行うことができます。また、タイムラインも文章ベースでAIが自動生成できるため、依存関係の把握やプロジェクトマネジメントも効率化されます。

「タイムラインを作成」ボタンをクリックするだけでタイムラインを自動作成できるのも大きな魅力です。

Miro AI 2.0:Chat型AIで「繰り返し改善」が可能に

従来のMiro AIは一度きりの出力が基本でしたが、Miro AI 2.0ではイテレーション(繰り返し改善)を前提としたチャット型AIへと進化しました。

生成文書のバージョン管理や、追加プロンプトによる修正指示がその場で実行でき、 例えば「リサーチ概要」をAIが一度生成した後、その場で修正指示やバージョン比較を行い、納得できればすぐにキャンバスへ反映できます。

対話を重ねながら成果物を磨き上げていけるので、成果物の品質や納得感が高まります。

これからのMiro AIに期待できること

Miro AIは単なる自動化ツールにとどまらず、チームや組織全体で「使いながら進化する」プラットフォームへと成長しています。 プロトタイピングやナレッジ共有、ワークフロー設計、PDCAサイクルの高速化など、現場の業務革新を力強くサポートする新機能が続々と登場しています。

今後も、最新のAI機能を活用し、皆さんの現場にMiro AIがもたらす変化をぜひ体感してみてください。

最後に

今回のセミナーを通じて感じたのは、単なる「デジタルツールMiroの導入」ではなく、それぞれの現場に根ざした、リアルで着実なイノベーションの積み重ねであったということです。MiroやMiro AIは、チームワークや業務効率化を支えるだけでなく、メンバー全員が主体的に「使いながら育てていく」ことで、現場の変革を促進している点が特に印象的でした。

また、AIに「すべてを自動化」させるのではなく、人が介在することで、成果物の納得度や仕事への安心感を高めている―そのような“デジタル×現場”の最適な融合ポイントを、各チームの工夫や実践から垣間見ることができました。

このような貴重なお話をお聞かせくださったドコモグループの登壇者の皆様に、心より御礼申し上げます。また、セミナー開催にあたり、さまざまなご支援をいただきましたミロ・ジャパン合同会社様にも、厚く御礼を申し上げます。NRIは今後もMiroのNo.1販売代理店として、皆様にMiroの有益な情報を発信してまいります。