フラットで平等なチームに生まれ変わる! 【NTTアドバンステクノロジ株式会社様】

- 執筆者

-

aslead編集部

aslead編集部こんにちは。aslead編集部です。

最新ソフトウェア開発のトレンドから、AI・DXツールの効果的な活用法、企業のITガバナンスの強化、業務効率化やDX化を成功に導くソリューションまで、幅広い記事を提供しています。

企業が直面する課題の解決策として効率的なツールの活用方法を探求し、生産性の向上に繋がる実践的な情報をお届けすることを目指します。

「縦割り組織」「手続きの煩雑さ」「チームビルディング」に悩まれている企業も多いのではないでしょうか。

NTTアドバンステクノロジ株式会社のマーケティング部門では、チームビルディングだけでなく、縦割り組織の壁を破壊する試みをされています。今回は、ビジュアルワークプレースMiro(ミロ)を導入して、チームが「全く新しい生き物になった」とおっしゃるほどの効果について、マーケティング部門長の三宅氏にお話を伺いました。

三宅 泰世様 NTT アドバンステクノロジ株式会社

ビジネス推進部 マーケティング部門 部門長

エンジニアとして開発・特許を取得した「光コネクタクリーナー」を、ダイレクトマーケティングを活用し国内・世界シェア独占。その後も類まれなる閃きと行動力で、マーケティング部を設立し、部門長としてけん引。2014年からは一般社団法人「ビジネスモデルイノベーション協会」の理事を務めるなど、マーケター、企業内起業家、人材育成事業、社会起業家、講師など、幅広いキャリアを持つ。

- 御社の事業について教えてください。

- マーケティング部門について教えてください。

- Miro導入前のお悩みを教えてください。

- Miroを導入したきっかけを教えてください。

- Miroを実際にどのように活用されていますか?

- 縦割り組織にMiroがどう効果的なのでしょう?

- 熟練されたファシリテーターがいない組織でMiroを活用する鍵は何だと思われますか?

- 想定していなかったMiroの効果はありますか?

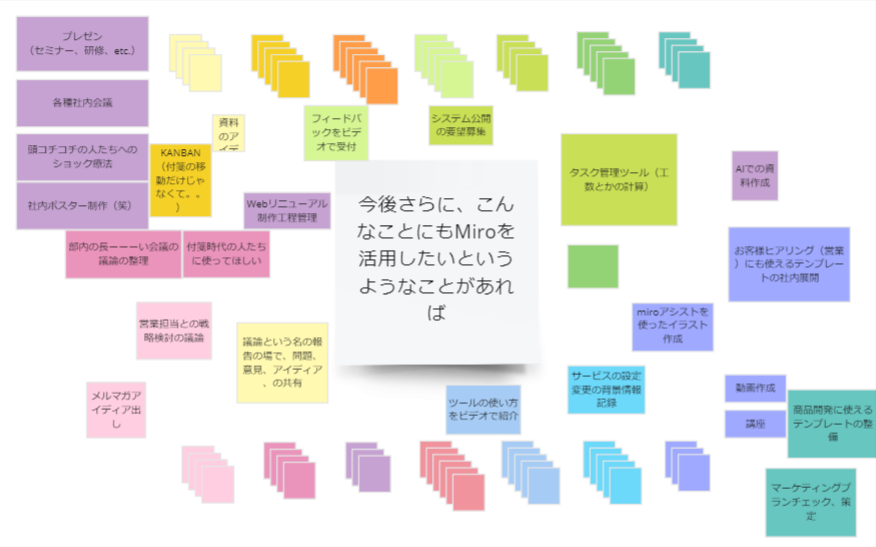

- このようなことにMiroを使っていきたい、ということはありますか?

- Miroはどのような企業に向いていると思いますか?

- Miro導入にあたり、NRI(野村総合研究所)はどのような点でお力になれましたでしょうか?

- 読者の方にメッセージをお願いします。

- 最後に

御社の事業について教えてください。

NTTアドバンステクノロジ株式会社は、創立40年以上、旧電電公社の技術を民間企業に技術移転する所からスタートしました。NTTの研究所の技術を元にビジネスを作り、社会に貢献していく企業として成長。ICT技術を構成する、材料、部品、デバイス装置、システムネットワーク、クラウド、セキュリティ、全てを網羅している企業は世界でも弊社だけだと思います。非常に多様で先進的な技術が集まっている会社です。

マーケティング部門について教えてください。

私は新卒でエンジニアとして入社しました。1999年特許を取得し、光ファイバーを自宅に届けるために必要な「光コネクタクリーナー」という製品を開発。しかし、ITバブル崩壊で製品を作っても全く売れないという状況で、在庫の山を抱えていたころ、ダイレクトマーケティングを日本で広めた神田昌典氏の著書「あなたの会社が90日で儲かる」に出会い”これをやればいいんだ!”と一念発起。約2週間でダイレクトマーケティングとWEBマーケティングを習得して、リード獲得用の特設サイトを作ったんです。すると一気に売り上げがあがり、国内シェアをとり、海外までシェアを拡大しました。ここで出世すると思ったのですが、当時は、まだまだホワイトな企業ではなかったので(笑)何故か左遷されてしまったんです。

一方、会社全体をみるとマーケティングがないばかりに良い技術があっても、外に向かってビジネスできないという課題がありました。経営層も研究者が多くマーケティング、営業に知識がある人がいない。この問題を解決できたら面白いな、と思っていました。そんな時、たまたま改革派の社長が現れたため、自ら課長昇進の面談を願い出て、「マーケティングがないからこの会社がうまくいっていない、私に人と金をかしてくれ」と直談判しマーケティングを開始したことが始まりです。その7,8年後に、マーケティングに目覚めるきっかけとなった神田昌典さんからインタビューを受け、かつ神田昌典さんが、社長にマーケティングの重要性と私がリーダーにふさわしいと提言してくださいました。これがきっかけで、マーケティング部門を開設。その後、Salesforceを全社導入し、全社導入と定着率はNTTグループでトップなどの実績をあげてきました。

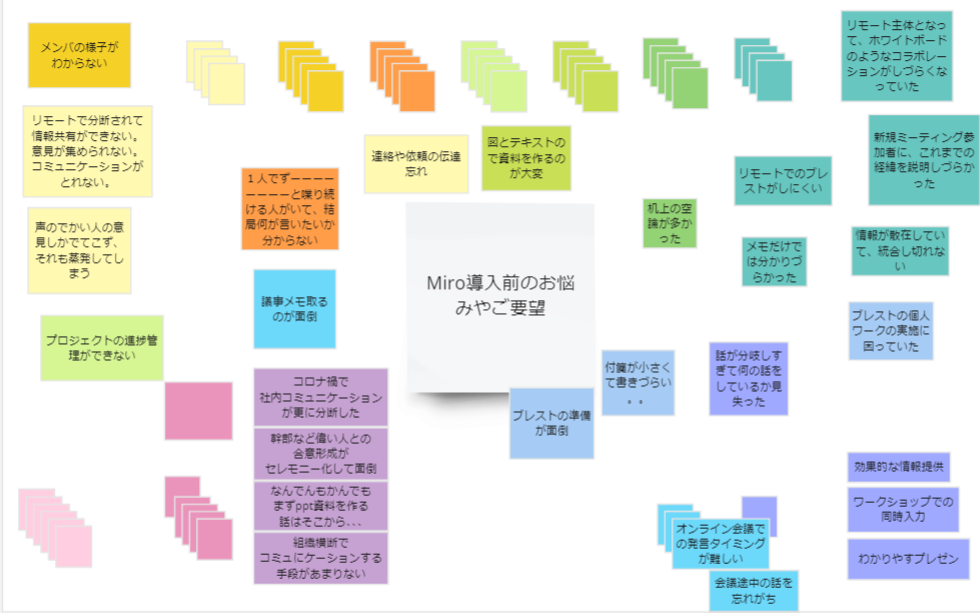

Miro導入前のお悩みを教えてください。

ダイレクトマーケティング導入を成功させるなどの実績は積んできましたが、一方で売れる商品がないことに悩んでいました。そんな時、ビジネスモデルキャンバスを開発したアレックス・オスターワルダー氏と知り合い、新商品、新事業を作る人材育成に興味を持ち、イノベーションをおこす人材を育成する「一般社団法人ビジネスモデルイノベーション協会」を2014年に設立したんです。その経験を数年前に弊社内で活かそうとした所、「縦割り組織」「技術領域がバラバラ」「手続きの複雑さ」など、日本企業ならではの壁にあたってしまったんです。この課題を超えて、大企業の中で新規ビジネスを作る手法がないんです。この会社の経営幹部は、自ら専門領域を学習・実践していく元研究者が多いので「人材育成や教育」を会社が提供すること自体に否定的です。その上、ちょうどコロナ禍で、直接会って話し合うという進め方ができないという別の大きな課題もありました。

Miroを導入したきっかけを教えてください。

そんな時、オランダ人のハイス・ファン・ウルフェン氏が提唱するFORTHイノベーション・メソッドに出会いました。世界中のリーダーがMiroを使って、オンライン/オフライン、同期/非同期で新しいビジネスを作っていくんです。そこでMiroのファシリテータートレーニングを受けたことが、Miroとの出会いです。世界中、別々の場所にいながら、時差がある中でビジネスを作っていくのは、異種格闘技みたいなもの。英語が堪能でなくても、Miroボードに付箋を貼れば、ディスカッションに参加でき、ビジネスができる。まさに時間と空間の制約から解放されることを実感しました。Miroを通じて、各自が持っているナレッジやインテリジェンスを、織物のように紡いでいく。これはすごいことができるツールがある!と導入を決めました。

Miroを実際にどのように活用されていますか?

マーケティング部門の業務はWEBページやパンフ作成、オンラインミーティングなど、コンテンツ企画制作がメイン業務ですので、Miroを情報共有全てに活用しています。そして、一番助かっているのはチームビルディングです。コロナ禍でチームが拡大する中、チームビルディングや仲間意識を醸成することは会社として非常に大きな課題でした。しかし我々はMiroを使っていたので、歓迎会含め全てのコミュニケーションにMiroを活用することで本当に助かりました。音声だけのコミュニケーションは賞味期限切れで蒸発します。Miroなら付箋が残っていき、新しく入ってきた人の付箋も残る。そこに大小はなく、Miro上では性別、役職、役割関係なく、その人自身を尊重して平等である。これが素晴らしいんです! 個人的には日本の官僚的な組織が空白の30年を作ったと思っています。そして、この問題をどう解決するかが私の長年の課題でした。官僚型組織の逆機能の問題解決の具体的な方法はMBAでもコンサル会社でも提供できていません。しかし、Salesforceで組織の壁をぶちこわし、社内コミュニケーションにMiroを活用することで、官僚型組織の逆機能を壊すことができると実感しています。悩みが改善された、というよりは、Miro導入後、チームが全く違う生き物になったくらいの効果を実感しています。

縦割り組織にMiroがどう効果的なのでしょう?

日本企業の縦割り組織は、目まぐるしく外部環境が変化する現代のビジネスにはフィットしていないという大きな課題があります。あの人は別組織だから、という縦割りの思い込みが、企業の発展を妨げていると考えています。官僚型組織とは、上司から下に情報が落ちてくるのを待つ必要があり、結果も共有されません。しかし、Miroを活用すれば、チーム全員で今の課題を議論できます。そしてMiro上では、上から下などに情報を渡すという概念は一切なく、皆が平等に意見を出し合い、決定事項も投票で民主的に決める。Miroなら縦割り組織や面倒な手続きプロセスが消えるんです。縦割りではなく、横の連携によるフラットな集まりによるコラボレーションで、みなの知識や知恵を持ち寄り意思決定していく。Miroをちゃん活用することで組織の問題は解決できると実感しています。

熟練されたファシリテーターがいない組織でMiroを活用する鍵は何だと思われますか?

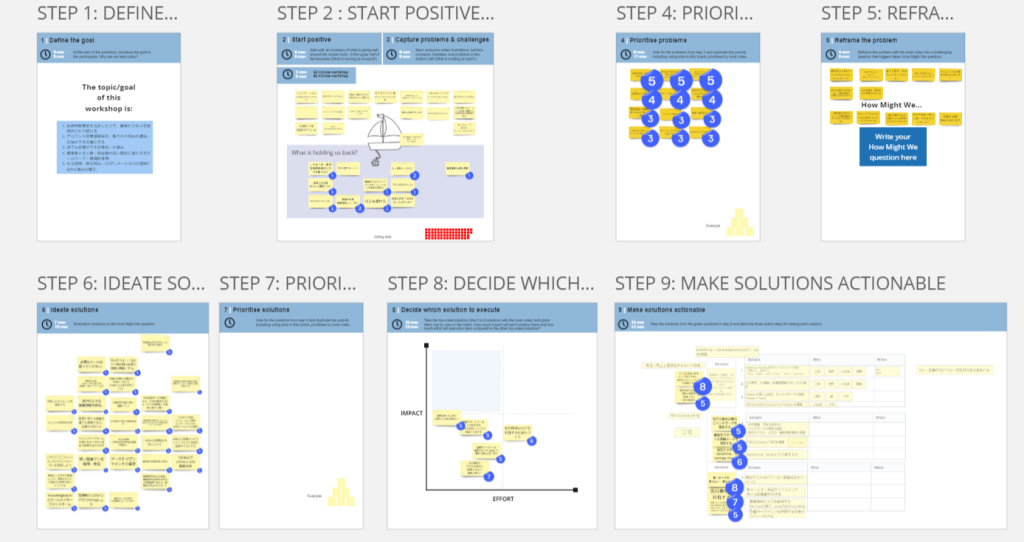

まずMiroは誰でも使えますので、どの組織にも導入しやすいと思います。しかし、何事もフレームワークが重要ですので、Miroにある多くのテンプレートの活用が鍵だと思います。Miroの活用ができていない場合、スナップショットのテンプレート使用で終わっていることが原因だと思います。一番分かりやすくおすすめなテンプレートは、ライトニングデシジョンジャムです。弊社でも非常に活用しています。

例えば、コロナ禍中にNTTDATAから常務がこられました。しかし、社内の様子や問題、誰が何しているのかが何か分からないという課題を抱えていました。そこで常務にMiroにログインしてもらい、年齢、性別、職位、所属もバラバラのメンバーを集めたんです。テンプレートを活用し「今までNTTーATがうまくやれていた理由」を皆に書いてもらった所、想定していた”技術がいい”とか、”マネージメントがいい”などは一言もなく、”社員がひたすらお客様に寄り添っている”ということばかり。逆に「うまくいっていない理由」は、”声が大きい人の意見しか通らない”、”縦割り”、”みな本音を言わない”など、大企業の悪いところが全て露見された結果になりました。もちろん言う側も匿名だから安全ですし、聞く側も本音が聞ける、さらに「この会社の成長を妨げている問題解決についてのアイデア」について話し合ったところ、たった5,6分で200個位のアイデアが出たんです。常務はいきなり、たった1時間で高度な経営問題と解決策案を出すということを目の当たりにしました。弊社の社風では、もし同じことをやろうとすると1年半以上かかると思いますそれが、Miroだとたった1時間でできたんです。本音で平等に議論できたということです。

たった1時間で高度な経営問題と解決策が!

想定していなかったMiroの効果はありますか?

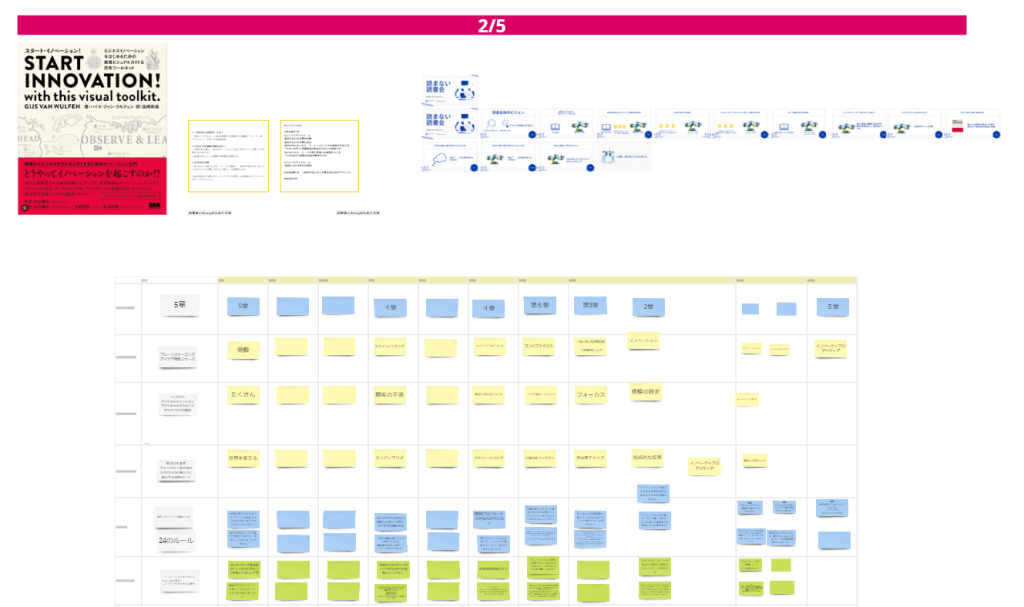

高齢化社会となり、組織の縦割りに加えジェネレーションギャップも課題に感じていました。それは、単にコミュニケーションがとれないという課題だけでなく、知識、ナレッジ、インテリジェンスの継承が途切れてしまう、という課題です。その課題解決にMiroが使えると実感しています。

先日ある新規ビジネス創出プロジェクトで、チームを跨いでベテランから若手までが集まったのですが、ベテランと若手の間で知識量の違いや使っている手法の違いがあり、なかなか進まないという課題がありました。そこでこれらの差を埋めるために、Miroでの読書会を実施することで、知識、ナレッジ、インテリジェンスの共有を行うことがきたんです。

このように、Miroなら年齢や部署、役職問わずに多種多様なことを継承でき、逆に若い人からシニアにも共有できるという利点を感じています。

このようなことにMiroを使っていきたい、ということはありますか?

他社様のMiroボードを共有してもらうことがあるのですが、ボードの作り方など非常に勉強になります。また、私自身が大学院でMBAの講師をしており授業にもMiroを使用しています。生徒同士が検討段階でMiroを共有することで、お互いにこんなことができるのでは?という共創アイデアが生まれるメリットを強く感じています。そこで、今後は企業コラボなどで積極的に他社様とMiroボードの交流をはかり、会社間のナレッジ共有・共創を増やしていきたいと考えています。

Miroはどのような企業に向いていると思いますか?

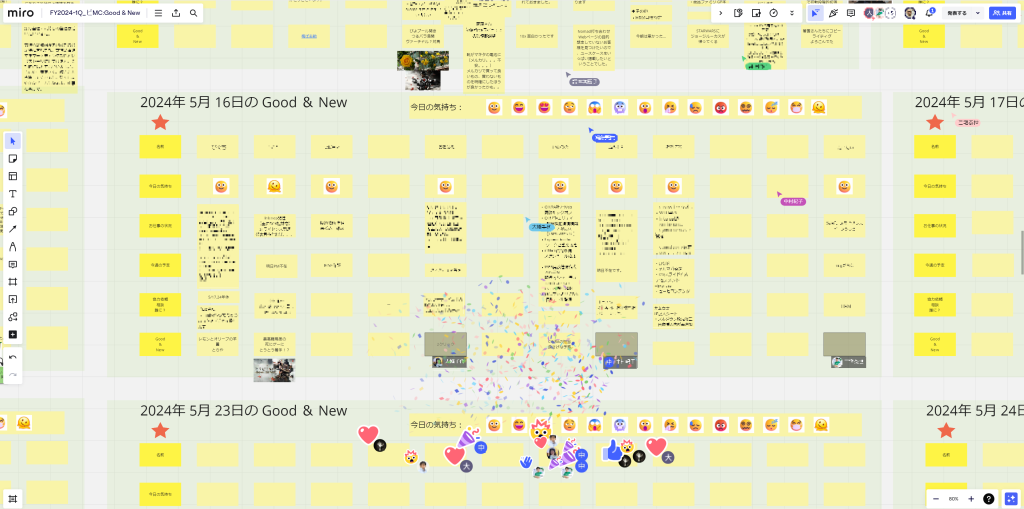

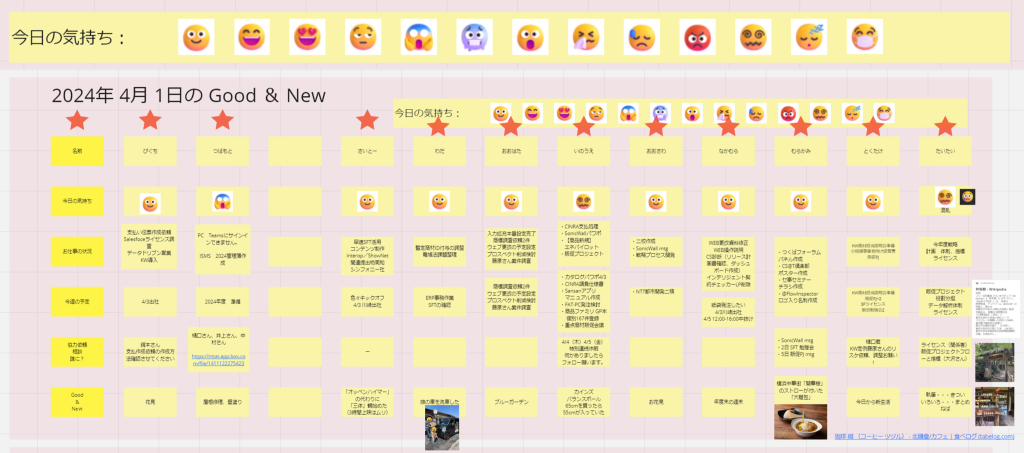

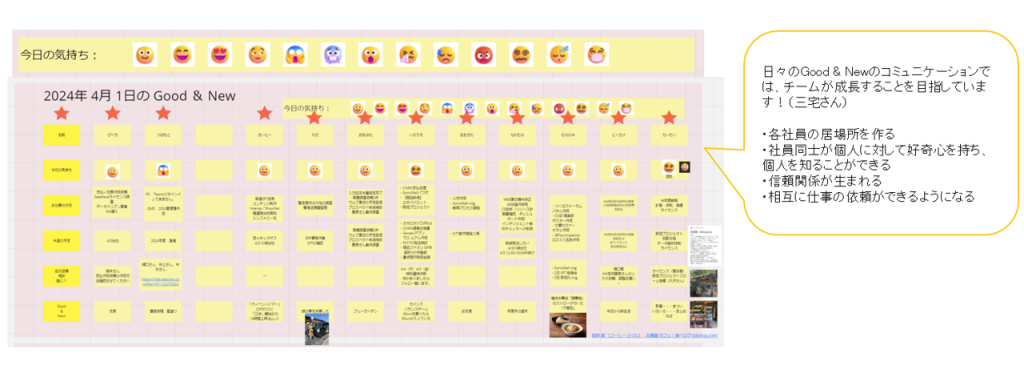

Miroなら、リモートで分断していたチームをもう一度つなげることができますので、チームコミュニケーション課題を抱えている企業によいと思います。弊社では、毎日15~15時半まで、Good&Newという時間を設けています。今の気持ちはなあに?という顔の絵文字をシェアし、毎日お互いの様子を共有するんです。仕事の状況、助けを求めていること、個人的に何か嬉しいことなどを、毎日毎日Miroでシェアする。そうすると会ってもいないメンバーが仲良くなるんです。その人にとってのGood&Newを知ることで、その人となり、その人が幸せに感じることが分かることは、チームが平和であり、安心感がある。チームに安心感があるから、みなが本音を共有できる。これが毎日続くことで良いチームビルディングができると感じています。

・各社員の居場所を作る

・社員同士が個人に対して好奇心を持ち、個人を知ることができる

・信頼関係が生まれる

・相互に仕事の依頼ができるようになる

Miro導入にあたり、NRI(野村総合研究所)はどのような点でお力になれましたでしょうか?

他のmiroの代理店にも問い合わせたりなどしましたが、NRIは、利用する組織の構成に合わせた柔軟なプランの提案と導入までのフォローを示してくださって助かりました。契約直後のタイミングでは、管理者として設定する内容について、他社事例などを含めてご説明いたただき、支援が大変ありがたかったです。また契約更新に際しても、弊社の利用状況を踏まえた契約更新の提案をいただき助かっています。今後もNRI独自のベントや他社事例等の共有など、期待しています。

読者の方にメッセージをお願いします。

私が2015年にNTT東日本からの依頼で新規ビジネス開発のコンサルをした事例を紹介させてください。世の中には事故や障害で体が動かない人が何十万人といて、彼らは孤独の中にいます。オリィ研究所の吉藤 健太朗氏は、障害ゆえに外出しにくい人が自分のアバターロボットOriHimeを利用し遠くの人とコミュニケーションをとれるようにして、孤独を無くす。という活動をされています。オリィ研究所はNTT東日本と共同事業に成功した後、持ち株会社のNTTはオリィ研究所と事業提携をします。今、障害者の方が病院や自宅のベットの上から遠隔でOriHimeを操作し、接客するという分身ロボットカフェ「 DAWN ver.β」が日本橋にあります。ぜひ皆さん足を運んでみてください。生きている上で一番の最大の課題は、孤独だと思います。現代において、オンライン、オフライン関係なく、社会として孤独からの解放が最も重要であり、会社の役割の一つは、その環境を整えることだと思っています。孤独を解消して、次の可能性にチームで向かっていくことができるツールとしてMiroが最適だと感じています。

最後に

三宅様の熱いお話に引き込まれてしまいました!ご協力に心より感謝いたします。今回のインタビューにあたり、マーケティング部門の皆さんが付箋で貴重なご意見を寄せてくださっています。このように匿名で気軽に本音を共有できる所がMiroの良さの一つです。多くの企業様にMiroをご活用いただけるよう、今後もNRIはMiroの情報を発信してまいります。

RECOMMEND

ーおすすめ記事ー