Miroはチームを華やかにしてくれる。フルリモートでもMiroで一体感を生み出す開発チームのMiro活用方法とは?

- 執筆者

-

aslead編集部

aslead編集部こんにちは。aslead編集部です。

最新ソフトウェア開発のトレンドから、AI・DXツールの効果的な活用法、企業のITガバナンスの強化、業務効率化やDX化を成功に導くソリューションまで、幅広い記事を提供しています。

企業が直面する課題の解決策として効率的なツールの活用方法を探求し、生産性の向上に繋がる実践的な情報をお届けすることを目指します。

こんにちは、aslead マーケティング担当の金山です。

永和システムマネジメント インタビューツアーの第1弾です。

今回は、Miroのユーザーインタビューということで、永和システムマネジメント様がどのようにMiroを活用しているのかを伺っています。

今回お話を聞くのは、永和システムマネジメントの橋本さんと山川さんのお二人です。

永和システムマネジメント 橋本さん:自社の事業部では組織開発ディレクターとして、ANAシステムズ様(以下、ASY)とは開発者として一緒に働いています。 名刺には、福井といえばカニなので、カニのマークが切り抜かれています。

永和システムマネジメント 山川さん: 橋本さんは、私の師匠のような存在で、2019年頃から一緒に仕事をしています。 それまでは金融機関向けのプロジェクトをしていましたが、そこからASY様とのプロジェクトに入りました。

ASY様とはどういったお仕事をしているのでしょうか?

わたしたちは、「システム開発を通して、ユーザ業務の働き方改革を実現しよう!そのための最高のスクラムチームになる!」 というチームの目的(目標)を掲げて活動しています。 ANAグループ社員の業務のプロセスを効率化し、生産性を向上させること、 ユーザの業務環境を根本的に変えることができるシステム開発をしています。 そしてときどき、飛行機に搭乗いただいたお客様が利用するシステムも作っています。 例えば、出退勤を管理する勤務管理のシステム、飛行機の整備スケジュールを管理するシステム、お客様が空港や飛行機で紛失してしまった物や、逆に拾得した落とし物を登録して管理するシステム、搭乗ゲートを通過する際のサポートシステムなどです。

どのような体制で開発を行っているのでしょうか?

現在は、ASYのメンバーが2人、ESMのメンバーが5人の7人チームで開発を行っています。ASYのメンバーが5,6人になることもありました。 メンバーは全員が開発者で、PO(プロダクトオーナー)はいません。ASYのメンバーとESMのメンバーがペアを組んでPO代行を務めています。

開発はスクラムで行っています。1週間を1スプリントとし、木曜日に始まり水曜日に終わるサイクルで開発を進めています。日々のリズムとして、朝会、昼会、夕会の3回、チームで集まって情報共有しています。通常、1つのチームで1つのアプリ(=1つのユーザー)の開発を行う場合は、そのアプリのスプリントレビューに合わせてスプリントの区切りを調整します。しかし、このチームではそれができません。なぜなら、1つのチームで複数のアプリを、複数のユーザーと並行して開発しているためです。

拠点は、東京(ASY、ESM)と福井(ESM)です。フルリモートにしているのは、全員を同じ境遇にすることで、コミュニケーションを均等にとりやすくしたり、拠点ごとに情報が偏ったりしないようにするためです。

Miroは、いつ頃から導入されたのでしょうか?

2019年から導入しています。 リモートワークになったため、コミュニケーションをどうするか悩んでいた時期に、RealtimeBoard時代から使っていたMiroを導入しました。

それ以前は、ふりかえりに別のWebサービスを使っていましたが、表現の自由度が低く、Miroの方が多様なオブジェクトを置くことができたので、移行しました。

物理的なホワイトボードを使っていたこともありましたが、ホワイトボードに書いたものをカメラに写して各拠点に送っても伝わらないという悩みがありました。

Miroは、具体的にどのように活用しているのでしょうか?

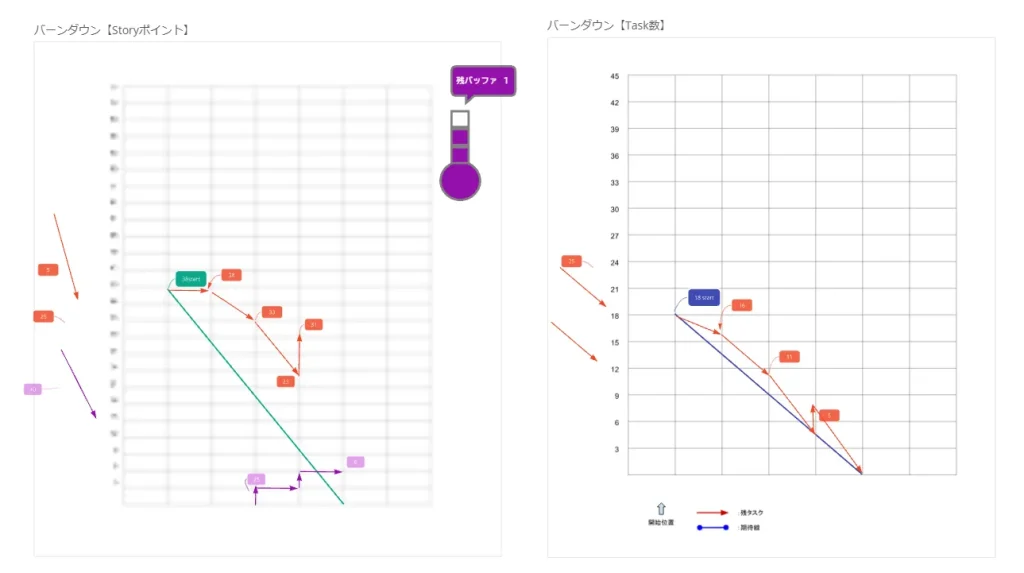

日々のコミュニケーションから、ふりかえり、スプリントレビューまで、あらゆる場面で活用しています。 Miroがなければ、私たちのチームは回らないと言っても過言ではありません。 付箋だけでなく、多様なオブジェクトを置くことができるので、表現の幅が広がります。 また、デジタルでありながらアナログの良さを持ち合わせています。 例えば、バーンダウンチャートを実際に手で引くようにして作成することができます。

Miroでは、スタンプやリアクションを使って、感情表現を豊かにすることもできます。 フルリモートで、Zoomで一日中つながっていても、カメラオンだけでは相手の反応がわかりづらいですが、Miro上でスタンプやリアクションを使うことで、コミュニケーションを円滑にすることができます。

朝会は、Miroを見ながら、当番がファシリテーターとなって進めています。

チームのみんなはニックネームで呼び合うという良い関係性ができています。

ファシリテーションやイベント運営の当番表

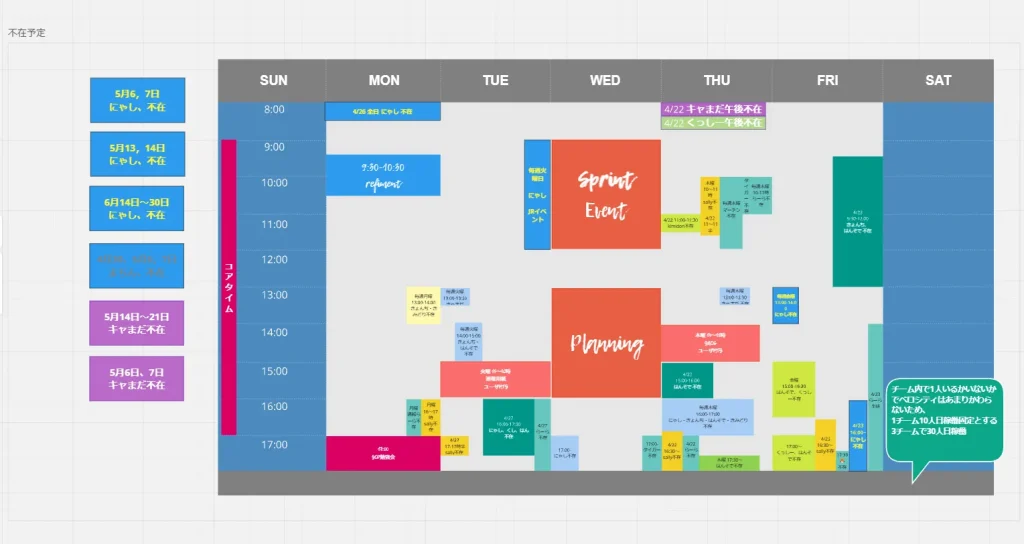

会社が異なっていたり、人数が多いと、誰がいつ会議からいなくなるかわからないので、カレンダーに予定を書き込んでいます。

誰が不在化を一目でわかるカレンダー

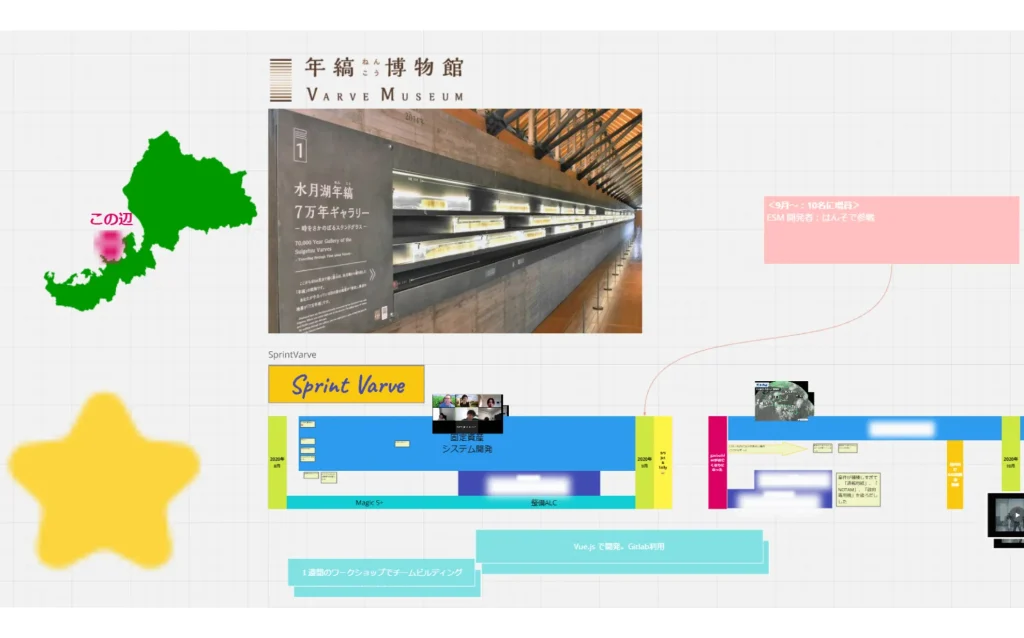

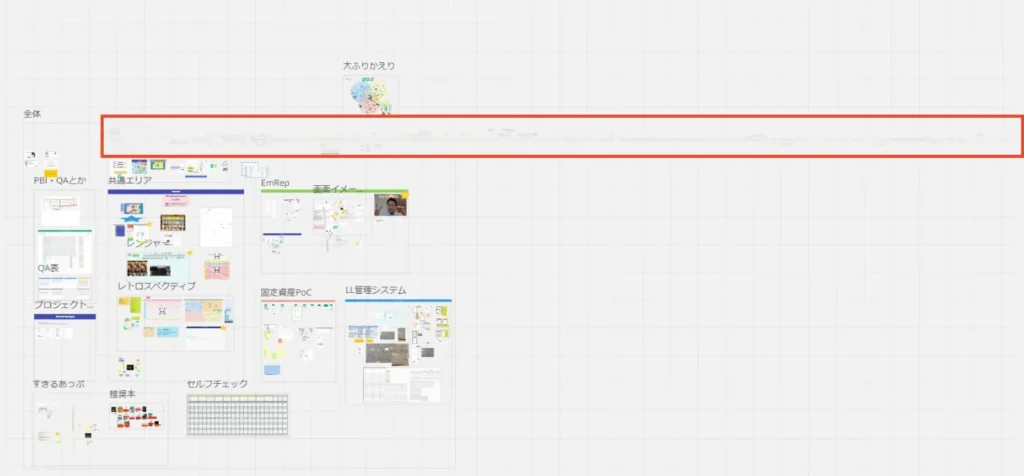

バーンダウンチャートもMiroで作っています。チームの練度が高くないときは、ストーリーポイントの消化が進まないことがあります。そのため、最初はタスクの量でバーンダウンチャートを作ったりもしていました。 Excelなどで完了したタスク数を入力してバーンダウンチャートを自動作成することもできますが、チーム状況をメンバー全員が自分たちの心に刻み込むために、あえて手書きで線を引いています。 ふりかえりはKPTAのフレームワークを使っています。Miroでは、みんなが貼り出した付箋の内容に合わせてリアクションやスタンプで盛り上げることができますし、画像やリンクを直接貼り付けられるので、情報をすぐに共有できて議論が活性化します。 チームビルディングでは、偏愛マップやドラッカー風エクササイズなどを行っています。Miroにはマインドマップツールが用意されているので、偏愛マップの作成にも便利です。好きなものや仕事の経歴、家族についてなど、なんでも書いてもらっています。新メンバーが増えたときにも偏愛マップを書いてもらい、自己紹介しあうことで、お互いを深く知るきっかけにしています。 チームの活動を可視化し、積み重ねることで成長や変化を実感できる仕組みとして、「Sprint Varve」を実践しています。“Sprint Varve”は、福井県の三方五湖にある「年縞博物館」に展示されている年縞に着想を得て、チームの歴史絵巻のように出来事を記録し続けるものです。 長期間のふりかえりでは、過去の出来事を思い出すのに苦労しがちです。記憶を頼りにすると、苦い経験ばかりが印象に残ってしまうこともあります。そこで、Miroのボードを活用し、スプリントごとにチームの動きや楽しかった瞬間、新たな挑戦などを記録しています。

福井県にある年稿博物館を参考にしたSprint Varve

無限に広いキャンパスだからこそ表現できる長大なSprint Varve

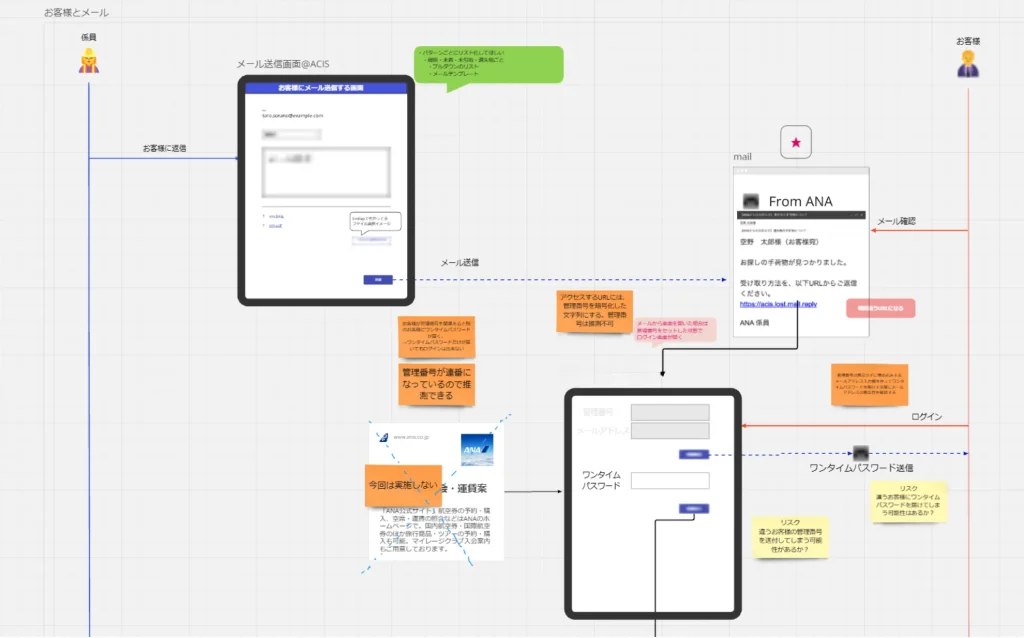

他のMiroの使い方としては、ワイヤーフレーム機能をラフとして使っていることがあります。 タブレットで使うような画面もMiroで設計しています。

画面設計を行っている様子

Miroを使ってよかったなと思ったところはどこですか?

チームだけで使っているのではなく、ユーザー側のPOも入ってきてコメントをしてくれるという非同期なコミュニケーションを素早く取ることができています。

実際にMiro上のカーソルを利用して、指し示すことが出来るのもとても良いです。

また、Miroがあることで仕事の関係を超えた関係性をチームメンバーと築くことができていると思います。チームに華やかさをもたらしてくれる存在だと思っています。

ここに来ればチームの状況がわかるハブとなっているので、安心感も生まれています。

Miroの活用で、何か課題と今後に期待していることはありますか?

強いて言えば、表現が制限される場合があることです。例えば、フレームを斜めにしたい場合など、Miroの機能では実現できないことがあります。もっと表現の自由度が高まると、プレゼンテーションなどの魅力が増すと感じています。

今後の期待としては、ふりかえりで出たポジティブなコメントを集計する機能や、グラフを自動作成してくれる機能があると嬉しいです。 また、ワイヤーフレームの描画機能が強化されると、より便利になると思います。

華やかになったチームを体感できたインタビュー

本日は、永和システムマネジメントの橋本さん、山川さんにお話を伺いました。ASY様との共同開発において、Miroがどのように活用されているのか、その具体的な方法や効果について詳しく知ることができました。

フルリモートでの開発において、Miroは単なるツールではなく、チームを繋ぐ架け橋として、コミュニケーションを円滑にし、一体感を生み出す上で重要な役割を果たしていることがわかりました。

特に、バーンダウンチャートをMiro上で作成することで、チーム全体で進捗状況を共有し、意識合わせを図る効果や、スタンプやリアクション機能を活用することで、感情表現を豊かにし、チームメンバー間のコミュニケーションを活性化させている点は、大変興味深いお話でした。

また、Miroは、チームビルディングやふりかえりなど、様々な場面で活用されており、チーム全体の成長と改善に貢献していると感じました。

今後も、Miroが進化し、より多くのチームで活用されることで、より良いコミュニケーションが促進され、創造的なアイデアが生まれることを期待しています。

本日は貴重なお話をありがとうございました。

Miroを活用すれば、リモートワークでも、チームの創造性を最大限に引き出すことができます。asleadは、Miroの認定パートナーとして、導入から活用定着まで、貴社の課題解決を徹底的にサポートいたします。まずは無料相談で、Miroで何ができるのか、貴社のビジネスにどう活かせるのか、具体的な方法をご提案させてください。

Miroに関するご相談、無料相談のお申し込みは、下記のバナーからasleadのホームページへ。今すぐお問い合わせください!