GitとSVNの違いとは?

基本構造、ブランチ管理、マージの仕方まで詳しく解説

2025年3月15日

ご相談・無料お見積りバージョン管理システム(VCS)は、ソフトウェア開発において不可欠なツールです。その中でも特に人気のあるSVN(Subversion)とGit。この2つのVCSの違いを正しく理解することは、最適なツールの選択や効率的な開発プロセスの構築において非常に重要です。

近年、ソフトウェア開発で中心的役割を担うバージョン管理システムとして、SVN(Apache Subversion)に代わる存在感を大きく増しているのがGitです。Gitは、オープンソースソフトウェア(OSS)を活用した開発環境において今や「定番」といえるツールのひとつ。特に「Gitを学生時代から学び、実践してきた世代」の若手開発者が増えたことで、その重要性はますます高まっています。中でもGitLabといったプロジェクト管理プラットフォームを活用する企業が増えています。

また、近年のIT業界では、「DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進」や「2025年の崖」といった課題解決が喫緊の命題となっており、従来型のツールや開発アプローチでは追いつけない局面が増えています。このような状況を打開するためには、DevOpsやアジャイル開発といった近代的な手法の導入が不可欠であり、その基盤としてGitが注目されているのです。

本コラムでは、SVNとGitの基本構造の違いや、それぞれの使い勝手、併用することで強力な効果を発揮するツール群などを取り上げ、「SVNからGitへの移行をどう進めるべきか」について解説します。

知っておきたい構造の基本。GitとSVNはどう違う?

GitとSVNの違い① 構造的な面

GitやSVNには、それぞれリポジトリモデルに応じた管理方式が存在します。

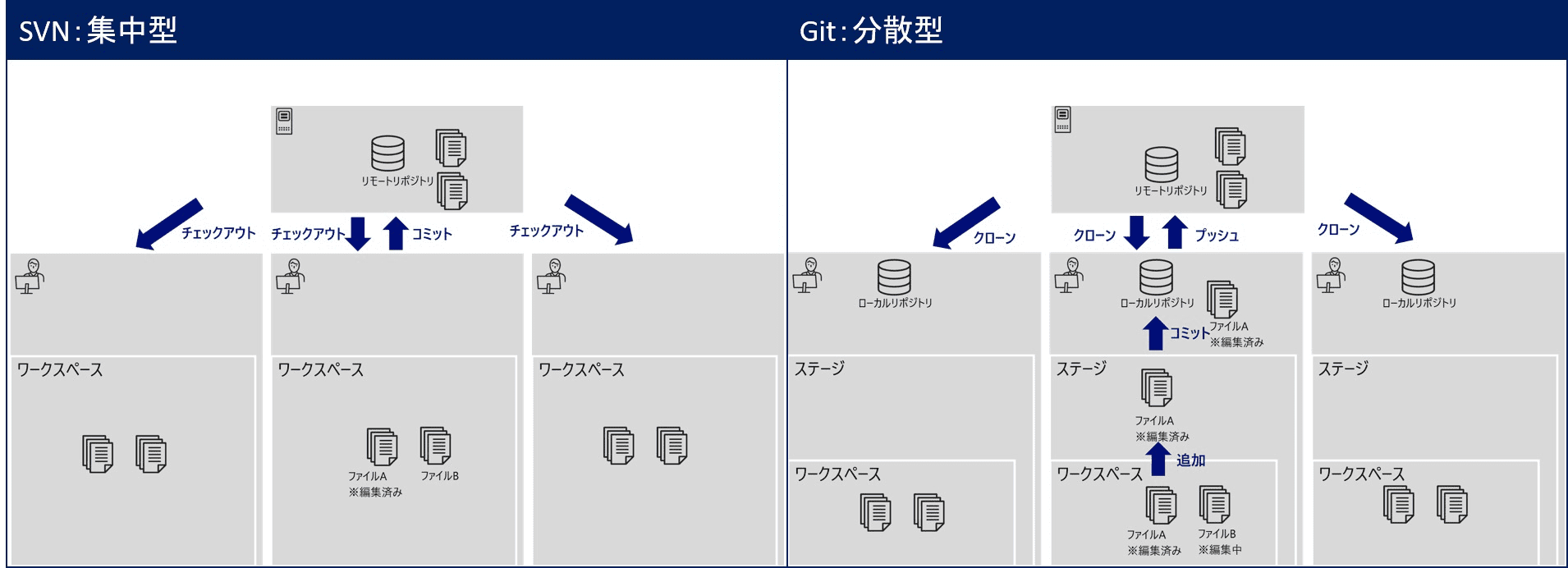

SVNは集中型バージョン管理システムです。リモートサーバにあるリモートリポジトリに対して、開発者全員が直接作業を行います。開発者は任意のバージョンのファイルをローカルにダウンロード(チェックアウト)し、作業完了後にリモートリポジトリに変更を反映(コミット)します。

また、SVNは悲観的排他制御です。作業中はリモートリポジトリの更新をロックします。他の開発者による変更を制御することで整合性を保証します。

これに対しGitは分散型バージョン管理システムです。開発者はサーバ上のリモートリポジトリをローカルにまるごと複製(クローン)して作業を行います。

Gitにはステージがあるため、他の開発者と共有するファイルを指定してバージョン管理することが可能です。開発者はワークスペースで更新したファイルをステージに追加し、ローカルリポジトリに反映(コミット)します。他の開発者にも共有したい場合はリモートリポジトリに反映(プッシュ)します。Gitは作業の度にリモートリポジトリにアクセスすることなく、開発者ごとにローカルでバージョン管理することが可能です。

また、Gitは楽観的排他制御です。リモートリポジトリのロックはせず、ローカルの作業内容をリモートリポジトリに反映させる際に、差分を確認します。競合が発生した場合はリモートリポジトリの更新をさせないように制御することで整合性を保証します。

分散型であるGitの特性によって、開発者はローカル環境で自由に作業を行うことができます。そのため、インターネットへの接続がない環境でも作業を進められるメリットがあります。 GitをベースにするGitLabを採用することで、より高度なプロジェクト管理とチームの連携を実現できます。GitLabは、リポジトリ管理に加えてCI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)機能やコードレビュー機能も備えており、開発サイクル全体を効率的にサポートします。

GitとSVNの違い② ブランチ

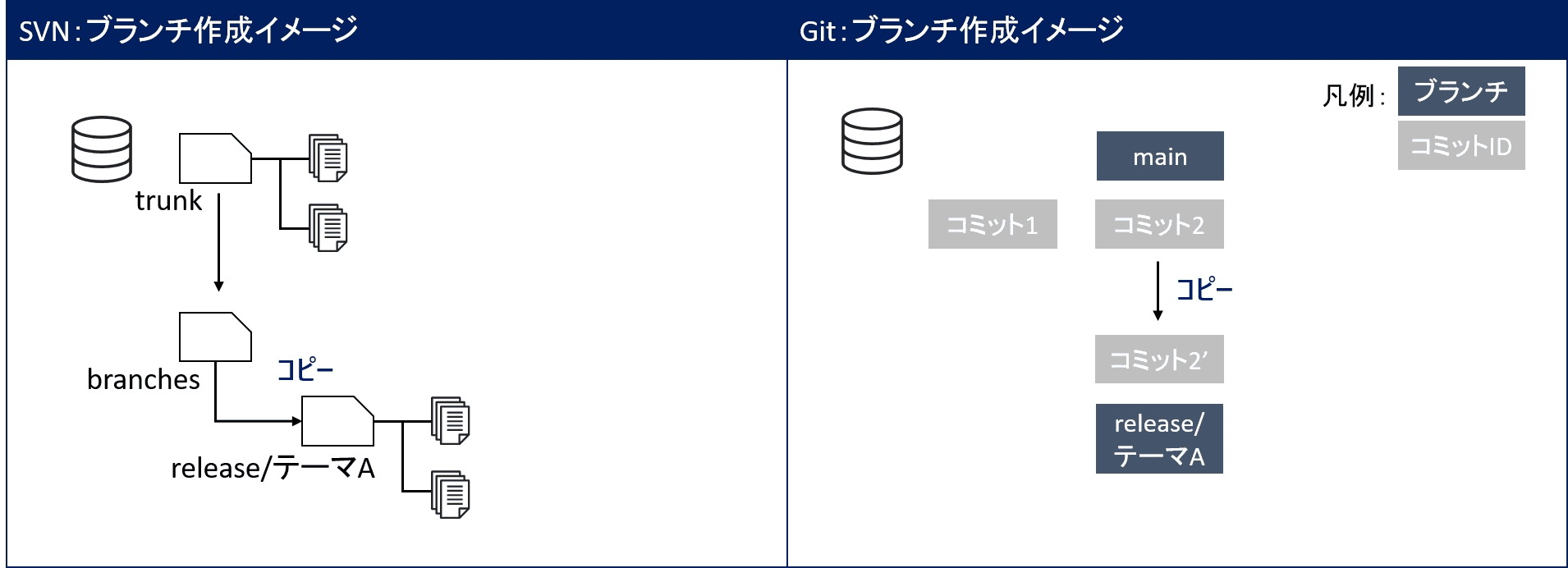

SVNはディレクトリを複製してブランチを作成します。作成する際は、派生元となるディレクトリ、例えばtrunkディレクトリをbranchesディレクトリ配下にコピーして作成します。また、ブランチの作成やマージ時には差分計算処理が実行されます。そのためプロジェクトの規模にもよりますが、数秒から数分の時間がかかるため頻繁なブランチ作成やマージを避ける傾向にあります。

一方、Gitは更新断面のスナップショットを複製してブランチを作成します。そのため、ブランチ作成に時間がかかりません。また、コミットの際に更新前のコミットのスナップショットを記録しているので、マージを行う際も差分比較が容易なためマージが非常に簡単です。

これらのGitの特徴は、開発者の気軽なブランチ作成を実現します。

GitとSVNの違い③ ブランチ運用

Gitは気軽なブランチ作成の実現が可能とお伝えしましたが、ブランチ運用をなぜ行うのでしょうか。それは、変更管理テーマ、エンハンステーマをブランチ単位で開発することで管理しやすくなるためです。ブランチ単位でテーマを管理することで、リリース時の取り込み漏れや間違いなどが減りリリース品質が向上します。

また、マージ(差分取り込み)可能な人を権限管理することで納品管理を明示的に行うことが可能です。

開発における Gitの役割

Gitは手軽にブランチ作成やマージが可能なことから、ブランチ種別ごとに役割を分けたブランチ運用を行うことで、開発の統制がしやすくなり、ソースコードを安定した状態に保ちやすくなります。

リリースがいつでも可能な安定している統合ブランチから、機能追加やバグ修正といったある課題に関する作業を行う開発用ブランチを作成します。開発者は作成した開発用ブランチで作業を行います。開発者が作業を完了し、開発用ブランチから統合ブランチにマージする際、開発者がマージリクエストを提出します。マージリクエストを受けた管理者は、統合ブランチと開発ブランチの差分を確認し問題がなければマージを実施します。

最近では、Gitを活用したCI/CD(継続的インテグレーションと継続的デプロイ)も広く普及しています。CI/CDとは、コードの変更を継続的に統合(Integration)し、自動テストや自動デプロイ(Deployment)を行う仕組みのことです。

この開発手法により、変更内容をすばやく本番環境に反映しながら、システムの安定性を高めることが可能になります。Gitの特徴である差分管理やブランチ運用の柔軟性が、これを支える不可欠な要素となっています。

現在主流になっているAgile開発は、漸進的にプロダクトを成長させていく開発方法です。アジャイル開発では短い開発サイクル(イテレーション)を繰り返し、計画から設計、リリース、レビューを反復することで、柔軟な開発が実現します。また、ユーザーや顧客要望を開発プロセスに取り込むことで、より高いビジネス価値を提供し続ける特徴があります。

このような開発プロセスには、迅速にブランチを作成し、随時変更を取り込めるようにするGitの特徴が強くマッチします。

Gitとあわせて活用したい各種リポジトリマネージャー

Gitを導入する際には、ブラウザベースでの操作が可能で、チーム開発やプロジェクト管理を効率化するための様々な拡張機能を提供するGitリポジトリマネージャーを併用するのが一般的です。これらのツールを活用すれば、細かな権限管理や承認機能による統制管理、Web画面上での差分やリリース断面の確認まで幅広い機能を手軽に利用できます。代表的なGitリポジトリマネージャーにはGitHub、Bitbucket、そしてGitLabがあります。

リポジトリマネージャーの特徴を比較

- GitHub

- Bitbucket

- GitLab

GitHubはマイクロソフト社が提供する開発者向けプラットフォームで、ユーザー規模は数百万人を超える、広く普及したサービスです。特に、オープンソースコミュニティとの連携や世界中の開発者とコードをレビュー・共有できる点が特徴的で、お互いの知見を活用しやすい環境が整っています。

GitHub 公式サイト:https://github.co.jp/

Bitbucketはアトラシアン社が提供するGitリポジトリマネージャーです。プロジェクトの計画段階からデプロイまで、Gitを活用した一連の作業を集約して管理できる場を提供しています。また、同社のJiraやConfluenceといった他のツールとの連携性が非常に高い点が、プロジェクト管理をより効率化するための大きなメリットです。

Bitbucket公式サイト:https://bitbucket.org/

GitLabはDevOpsを最短距離で実現するためのオールインワンソリューションです。GitHubやBitbucketとは異なり、OSS(一部有償)のプラットフォームとして必要な機能を1つの環境で完結させられる点が大きな特徴です。例えば、計画から運用監視までのプロセスすべてがGitLab内で統合されており、互換性やツール選定に悩むことなく利用できます。さらに、GitLabでは画面上で品質分析結果を確認したり、デプロイ済みのアプリケーションのステータスやログの監視も可能です。そのため、単なるGitリポジトリマネージャーの枠を超えて、チーム全体の生産性を大きく向上させることが期待できます。

また、CI/CDパイプラインの機能が標準搭載されているため、継続的インテグレーションやデプロイにおける効率化を驚異的なレベルで実現可能です。この点で、GitLabは単なるコード管理ツールではなく、プロジェクト全体を支える重要な柱として活用できます。

GitLabの詳細情報を知りたい方へ

リポジトリマネージャーの中でもGitLabは特にDevOps実現に向けた統合的な設計が特徴です。計画、開発、ステージング、デプロイ、運用までの各フェーズを効率的に管理できるため、特に複数人のチームでの大型プロジェクトにおいて高く評価されています。

GitLabについてさらに詳しく知りたい方は、コラム「GitLabの使い方~DevOpsを最短距離で実現しよう~」もご覧ください。

GitLab 公式サイト:https://about.gitlab.com/

Gitを導入する前に注意したいこと

Gitの導入時に注意したいのは技術者の教育です。SVNに親しんだ新規ユーザが失敗しやすいポイントはいくつかあり、ブランチ管理については特に注意が必要です。ブランチ作成時/納品時 の差分を意識しつつ、開発を進めることが求められます。

SVNで運用中のプロジェクトを、Gitに移行させることも可能です。SVNの更新履歴を含めた全リポジトリを同じ構成で移行する方法と、リポジトリ構成を見直してファイルのみ移行する方法があります。後者の場合、必要に応じて開発履歴の確認のためにSVNサーバを残しておくこともあります。 どのリポジトリマネージャーで、どんな機能を使うかについても、要件に応じた多様な選択肢が存在します。これらは正しい知見を持って選択することで、最大限の効果を引き出すものです。

株式会社野村総合研究所(NRI)ではこのようなGitの導入・運用に関して、システム開発管理統合サービス「aslead」による支援を行っています。自社での長年に渡るGitの運用実績と、5000人超の社内ユーザによる豊富な経験をベースに、お客様の開発運用を支えています。Gitで疑問や不安をお持ちなら、まずは、お気軽にお問い合わせください。

GitやGitLabの導入支援なら、asleadにお任せください

asleadではDevOps導入に関するサービスの開発・導入実績を豊富に持っています。お客様に合わせた最適なご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ご相談・無料お見積り